Perros y literatura: una elegía

El idealista romántico que aspira a la belleza porque sabe que nunca la poseerá debe contemplar seriamente la idea de hacerse acompañar de un perro ya que posiblemente vivirá en la soledad por el resto de sus días.

Guillermo Fadanelli, El idealista y el perro

Me gustaba que los jóvenes durmieran con perros. Era lo más cerca de Dios que estarían en toda su vida.

John Fante, Mi perro Idiota

Me gustaba leerle a Eugenia. Leíamos juntos al Marqués de Sade. Eugenia era una perra mestiza de apenas unos meses cuando la encontré, o mejor dicho, cuando nos encontramos, mientras un niño la tenía amarrada del cuello y la maltrataba. Llegué a un acuerdo con su padre y me la vendió por cien pesos. Eso fue hace casi treinta años. Ella eligió llamarse Eugenia cuando leía en voz alta Filosofía en el tocador.

Sus primeros ladridos espontáneos surgieron justo cuando pronuncié ese nombre. Falleció hace siete años, en octubre. La sigo extrañando.

Todos los libros que llegaban a mis manos los leíamos juntos. Aquella cachorra, que atendía mejor mis lecturas que muchos de mis congéneres, me enseñó que la literatura podía compartirse, que el silencio es también una forma precisa de respuesta y que el perro ha sido, desde siempre, una metáfora obstinada en la historia de los libros. Donde aparece un perro, surge inevitablemente una pregunta esencial sobre lo humano.

En la Grecia antigua, Diógenes de Sinope llevó la provocación hasta el rango de filosofía. De ahí nació la escuela cínica —del griego kyon, “perro”—, llamada así por la frugalidad de su modo de vida y por la insolencia con que despreciaba las convenciones. Como escribió Sloterdijk: “Ya la Antigüedad conocía al cínico como un extravagante solitario y como un moralista provocador y testarudo”. No acumular, no obedecer, no disimular: ésa era la consigna. El cinismo se convirtió en una escuela del cuestionamiento, un laboratorio de sospechas contra lo establecido. Esa imagen de marginal orgulloso, que hace de su soledad un arma, sigue latiendo en cada lectura de Diógenes. No es casual que hoy exista incluso un relato para niños acerca de ello: Filonimo. El perro de Diógenes

(Hueders / Libros del escuincle, 2024), una fábula que pregunta, con candidez letal, qué es mejor, si “una vida de perros o una de reyes”. La provocación es transparente: el perro, que no sabe fingir, desarma el teatro de las apariencias.

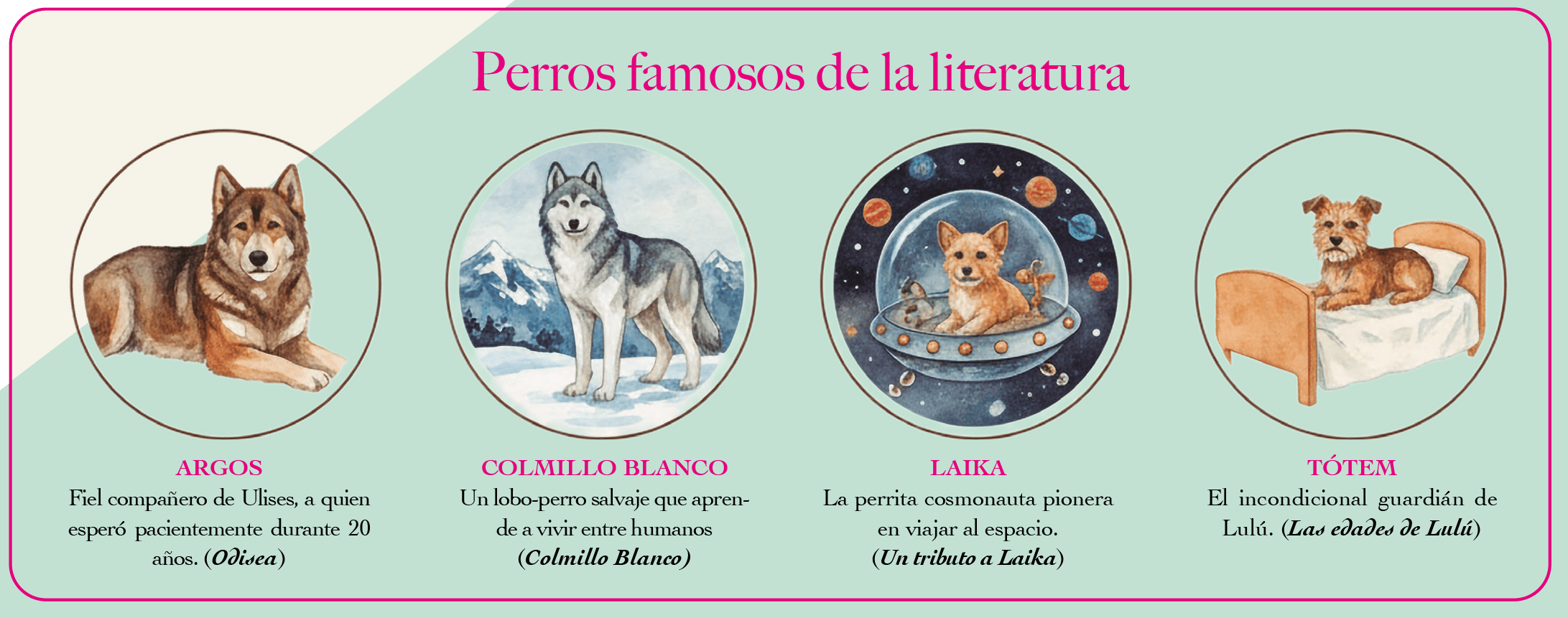

De ese origen antiguo proviene uno de los momentos más conmovedores de la Odisea: Argos, el perro de Ulises, reconoce a su amo cuando éste regresa a Ítaca disfrazado de mendigo. Nadie más lo hace. Argos apenas levanta la cabeza, agita la cola y, cumplido su deber, muere. Homero le concede unas líneas para decir lo esencial: el perro supo recordar. Y recordar —volver a pasar por el corazón— es un oficio más de perros que de héroes. Si el regreso de Ulises necesitaba un testigo incorruptible, el único posible era Argos, porque carecía de la retórica que disfraza la realidad. La fidelidad no se declama; se cumple hasta agotarse.

Cervantes llevó esa inteligencia perruna al terreno de la sátira con El coloquio de los perros. Cipión y Berganza conversan en la noche y, al hacerlo, exhiben el teatro humano: amos, mercaderes, soldados, pícaros, poetas. La feria entera del mundo. Lo decisivo no es la fantasía de que hablen, sino la crudeza con la que observan. Como buenos cínicos, no rinden pleitesía a nadie. Berganza enumera sus servicios a distintos dueños, Cipión lo corrige y entre ambos formulan la ética mínima del perro que nos devuelve la mirada: ¿qué hacemos cuando creemos que nadie nos ve?

Hay un hilo conductor que va de Argos, y de Cipión y Berganza, hasta los canes más entrañables de la modernidad. Paul Auster, por ejemplo, escribió en Tombuctú (1999) la novela de un perro que no tanto piensa como padece en una lengua que no puede pronunciar. Mr. Bones acompaña a Willy G. Christmas, un poeta vagabundo que inventa para sí un más allá, llamado Tombuctú. El perro teme no entrar allí porque ignora si a los suyos les conceden ese visado. Lo que en Auster importa no es la “psicología canina”, sino la pregunta esencial: ¿qué le espera a quien ama cuando se queda solo? El perro como conciencia de la orfandad. La literatura como una despedida interminable.

En el extremo opuesto del sentimentalismo está Stefan Zweig con ¿Fue él? La voz narradora sospecha que el bulldog Ponto ha llevado a su amo a un crimen por celos ―o que acaso lo ha cometido “a su manera”―. Zweig, maestro de las ambivalencias, lleva la humanización hasta el borde de lo siniestro. El perro, aquí, no es la bondad que redime, sino el espejo que nos devuelve nuestra obsesión por poseer y ser poseídos. No es casual que el relato no cierre con certezas.

Virginia Woolf eligió un camino diferente: Flush (1933) es la biografía del cocker spaniel de Elizabeth Barrett. Desde su olfato seguimos el tránsito de los salones ingleses a las calles donde secuestran perros por rescate; de la cama convaleciente de la poeta a la libertad italiana. Flush es testigo y víctima del protocolo: huele las jerarquías y, a su manera, también se rebela. Woolf escribe contra las correas invisibles que atan a las mujeres, a las clases y a los cuerpos. El perro es el punto de vista crítico que revela Londres en su crudeza.

Mark Haddon, en El curioso incidente del perro a medianoche (2003), opera con otra lógica: el perro muerto —Wellington, atravesado por un trinche de jardín— es el detonante de una pesquisa que expone las fracturas de una familia. Christopher Boone, un adolescente que piensa con una precisión geométrica, investiga esa muerte y, en el trayecto, descubre sus propios muertos, sus mentiras y el mapa de sus miedos. El perro abre la fisura: una ausencia que obliga a mirar de frente el desorden de lo humano. Sin Wellington, no habría novela; con Wellington, el mundo se recompone bajo el orden implacable de los números primos.

Y entonces entra Idiota. John Fante escribió en Al oeste de Roma (1985) la novela corta Mi perro Idiota: un perro enorme e impúdico se instala en el jardín de Henry Molise ―guionista en decadencia, padre fastidiado, escritor que no escribe― y lo obliga a reacomodar su ruina doméstica. Idiota no es mascota: es una fuerza anárquica que desordena la casa, exhibe la fragilidad del dueño y, con su torpe grandeza, devuelve a Molise una forma brutal de honestidad. Fante nos deja claro que, a veces, el perro no viene a salvar a nadie ni a dictar moralejas: viene a recordarnos que el deseo es más obstinado que la vergüenza. Hay perros que educan; Idiota, en cambio, se limita a recordarnos que la desobediencia también es una forma de lealtad.

Si los perros de Auster, Woolf, Haddon, Zweig o Fante se articulan en torno a la pérdida, la clase, los celos o la impostura, los de Rubem Fonseca provienen de otra calle: la de Río de Janeiro y su cadena de violencias. El collar del perro (1965) es un manual de dentelladas. Fonseca lidia con policías torcidos, ladrones sin historia y abogados vencidos por el tedio; sabe que una ciudad no se mide por el fulgor de sus parques, sino por los gruñidos que la desvelan. El “collar” no es un adorno: es la metáfora del control y de la humillación. Como advierte la cita de Persio que abre el libro: “Yo rompí mis grilletes, dirás tal vez. También el perro, con gran esfuerzo, se suelta de la cadena y huye. Pero, sujeto al collar, va arrastrando un buen pedazo de la cadena”.

Pilar Quintana, en La perra (2017), baja la fábula a la tierra húmeda. Damaris, una mujer sin hijos en el Pacífico colombiano, adopta una cachorra, Chirli, para llenar un hueco que nada más consigue colmar. La selva, el mar, la humedad: todo rezuma violencia. La perra, que nace como promesa de cuidado, se convierte en espejo cruel de la maternidad frustrada y del miedo a enloquecer. Quintana se pregunta por la selva de las mujeres: el territorio donde una caricia puede ser también una herida. Pocas novelas exhiben con semejante crudeza que la compasión también puede herir.

En nuestras coordenadas, Xavier Velasco da un viraje contemporáneo con Hombre al agua (Madre Editorial, 2025). En 2023, a mil doscientas millas de la costa, los tripulantes de un helicóptero pesquero avistan una embarcación mínima a la deriva: en la cubierta, erguida como centinela, una perra; detrás, un hombre flaco y barbudo. La perra es Sally, mestiza tepozteca: “la guapa Sally”; el hombre, el canadiense Solomon Hopkins. La novela parte de ese hecho real y lo convierte en fábula de supervivencia: no sabemos si el perro rescata al hombre o si lo condena a una persistencia que nadie le pidió. Velasco, devoto de los perros, confiesa que en pleno proceso perdió a su propia compañera, de modo que la crónica del océano lleva en sus márgenes una elegía íntima. Entre el hombre y Sally se sostiene una mirada que negocia el mundo. El perro como patria portátil cuando “la patria” se reduce a un pedazo de madera flotando en medio del mar.

Finalmente, está Guillermo Fadanelli con un conjunto de ensayos titulado El idealista y el perro (2013), publicado por Almadía. No es un manual de virtudes, sino una invitación a desconfiar: el idealista como un testarudo que todavía apuesta por la lucidez en medio del fango, y el perro como el que olfatea lo esencial sin retórica. Ahí escribe: “Para el hombre contemporáneo no existe un tema más humano que el de los perros”. En su libro más reciente, R (2025), publicado por editorial Moho, cuenta la historia de su perra Rina: le roba los huesos que había enterrado en el jardín, le juega una broma que ella no tarda en vengar y descubre —como cualquier adolescente humillado— que la perra tenía razón. La reconciliación no es idílica, más bien un pacto de barrio entre dos que se conocen demasiado: “Rina, maldita Rina, que esta tregua se mantenga por siempre entre nosotros”.

Los perros también se han paseado por la pantalla, no sólo como personajes sino como conceptos incómodos. En Isla de perros (2018), Wes Anderson los convierte en desterrados: exiliados en una isla-basurero, los canes encarnan la política de lo indeseable, la alegoría de lo que una sociedad decide expulsar. Allí, la ternura se mezcla con la sátira y cada perro habla un idioma que los humanos han olvidado escuchar. En Amores Perros, que este 2025 cumple veinticinco años y será recordada con proyecciones y montajes especiales, Iñárritu devuelve al perro a su lugar más brutal: el de la sangre y el accidente. Los perros de las peleas, los de la calle, los del recuerdo: todos muestran que la lealtad y la violencia son apenas dos formas de un mismo destino.

Si hago inventario de estos perros, aparece un mapa de lealtades y traiciones, de ternuras y rencores, de filosofía y abismo. Los perros han sido, desde el cinismo griego hasta la novela negra brasileña, del cine japonés de Anderson al D. F. áspero de Iñárritu, la forma más eficaz de hablarnos sin nombrarnos. Conviene leerlos —los que muerden, los que recuerdan, los que esperan, los que acompañan— porque en todos ellos la literatura deja de fingir solemnidades, se incrusta en lo cotidiano y nos obliga a mirar el mundo con menos heroísmo, con esa mezcla de ternura y violencia que sólo un perro sabe imponer cuando se cruza en nuestro camino.

Vuelvo a Eugenia, como siempre. Yo le leía a Sade; ella, en silencio, me leía a mí. Antes que la epopeya o el diálogo platónico, existía ese pacto secreto entre un animal que vigila y un hombre que reflexiona bajo su mirada. Eugenia, que no conocía a Homero ni a Cervantes ni a Quintana ni a Fante, sabía lo esencial: echada a mis pies, me señalaba las imposturas. Cuando estaba por escribir una frase inútil, me lo advertía con su mirada. Si exageraba, resoplaba. Y cuando la literatura, al fin, lograba decir algo, cerraba los ojos. Se escribe, quizá, para ganarse ese descanso.+

Fernando Sanabrais. Generalmente prefiere la compañía de un perro; es alérgico a los gatos. Fue compañero de Eugenia, una perra callejera que terminó por domesticarlo. Escribe. A veces lee en voz alta a los caninos, confía en que saben escuchar mejor que algunos seres humanos.

En memoria de Roppongi.