Humor incombustible

Hay una inmensa diferencia entre el humor incombustible y la mediocre chistosada vulgar. El infinito humor es aliado del ingenio y acompasa la inteligencia, lo demás es pastelazo simplón y risa idiota. Esto viene de lejos y, por mencionar un caso como ejemplo, hemos de repetir el elogio al humor que destiló Cervantes en su Quijote a contrapelo de las babosadas y tropezones en pos de carcajadas fáciles que intentó el anónimo Avellanada en su Quijote apócrifo, y algo similar se puede comprobar entre el inmenso humor intemporal de Cantinflas o de Tin-Tan, superiores a la caterva de albureros chafas y dizque comicidades que dependen enteramente de risas pregrabadas o del silencio de los inocentes.

De la estirpe literaria que exprime humor del bueno están llenos los libros de Chesterton o Wodehouse ―como botón de muestra del sarcasmo inglés― o el hilarante delirio de John Kennedy Toole ―como la ancha sonrisa ahora políticamente incorrecta en su Conjura de los Necios― y, de las letras con eñe, saborear el humor de Quevedo, Miguel Mihura o Ramón J. Sender podría abrirnos la ventana para encuadrar a La vida inútil de Pito Pérez u otras joyas mexicanas de la literatura que va más allá de la mera sonrisa… y aquí la ventana se abre en bulevar allende el vodevil, y quiero aplaudir una vez más el excelso humor y la brillantez de Jorge Ibargüengoitia, no sólo en su literatura de cuento y novela, sino en su semanal oficio de dos columnas en periódico.

Ibargüengoitia nos hace sonreír con el giro insólito de la trama que se vuelve comedia de enredos, o con la ligereza surrealista con la que convierte una anécdota que parece inverosímil en una más que chusca confirmación de todo lo irracional verificable. Luego, a menudo en una sola frase ―inyectando alguna palabrota que estaba censurada por la buenas conciencias de su época―, Ibargüengoitia arrancaba la sana pausa de un carcajada con la maestría en el manejo del punto y seguido, como quien hace una leve pausa casi imperceptible en una sobremesa para cuajar un chiste instantáneo. Pienso, por ejemplo, en su cuento “La mujer que no”, en el que un personaje casi espejo del autor anda que se le cuecen las habas por consumar un amor imposible y, cuando llega la escena en que están por fin solos, o bien, se atora la cremallera del vestido (gag que bien narrado se vuelve intemporal), o bien, nos dice en primera persona el interfecto algo así como que “…la tomé del brazo ya solos y sin estorbos. Bajamos la escalera. Nos topamos de frente con su chingada madre”.

Ése es el chiste: meter en prosa la sorpresa inaudita, el giro en el nudo que nadie se atreve a consignar cuando se toma demasiado en serio y no es capaz de reírse de sí mismo. Ibargüengoitia lo cuaja en sus artículos de prensa cuando se mofa del ridiculazo de los cláxones que suenan a la melodía vernácula, la vestimenta inconfundible de un paisano que camina babeante por Europa, la trayectoria inconcebible del transporte público desquiciado o la cena donde nunca falta quien hable del concurso inexistente que determinó el campeonato mundial de himnos nacionales. A esto agreguemos el humor sabio que esparcía en sus novelas: tanto para bajar del pedestal a los héroes patrios, quitarles el bronce y mármol; convertir al cura Hidalgo en un bohemio burdelero y jugador o a una panda de revolucionarios que se roban el reloj de un camarada al pie de su ataúd, o esa linda escena en Dos crímenes, en la que el protagonista tiene que empujar con su propio sudor el peso entero de un vehículo atascado en el lodo, a pocos metros de unos rancheros que lo miran fijamente sin mover un dedo; consumada la hazaña, el agotado protagonista vuelve al volante no sin antes dirigirse al cónclave con una más que respetuosa mentada de madre colectiva y contundente.

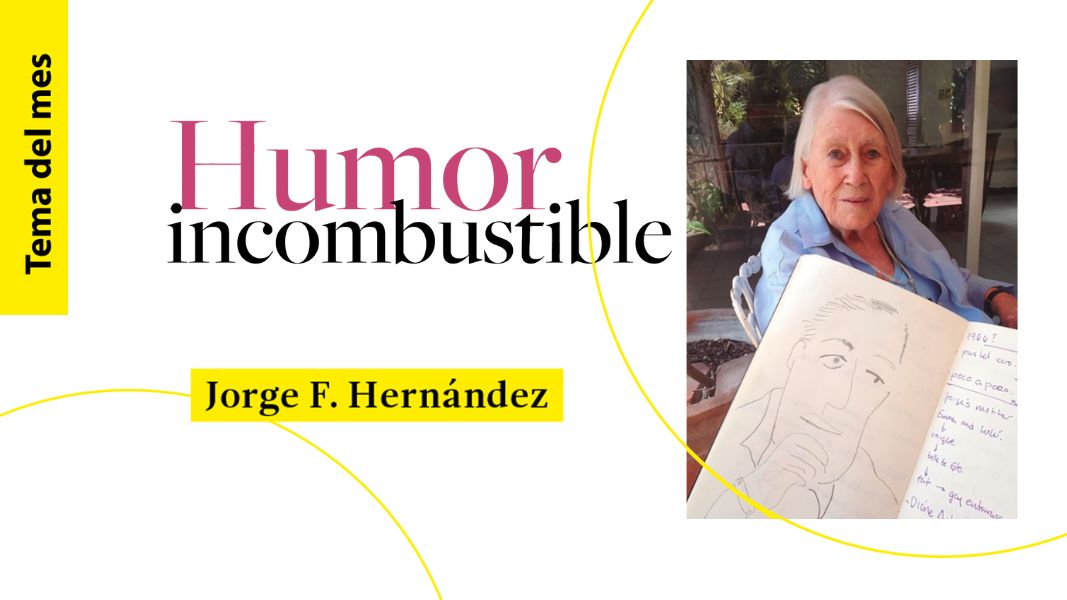

Jorge Ibargüengotia emprendió un viaje a la merecida eternidad hace exactamente cuarenta años, y el inmenso vado de su ausencia sólo se salva evocando y releyendo su inteligente humor. Hablo de carcajadas que no tienen caducidad por el ingenio y la chispa perfecta con la que incendian el ánimo. Me consta, pues se me concedió enamorarme de su viuda, Joy Laville, y convivir semanalmente con una niña traviesa aunque nonagenaria que siempre sonreía o abiertamente reía al evocar las maravillosas puntadas del humor con el que zurcía Jorge su vida y sus letras, sus frases al vuelo y sus ocurrencias brillantes, incluso en silencio como mimo o en dibujitos o ese punto y aparte (o bien, punto y seguido) con el que remataba los párrafos en felicidad absoluta. Así pasen otros cuarenta años, me consta que seguirá escuchándose el sano estruendo de esa ebullición inigualable, tal como seguirá levitando la sonrisa al óleo en colores pastel con la que Joy Laville pintaba cada instante de la vida supuestamente sin él, porque Ibargüengoitia emprendió un viaje que se le concede a las almas inmensas y buenas: reírse de la eternidad entre las nubes y desde un avión sin turbinas que aparece volando, ya para siempre en el cuadro pintado por una nonagenaria siempre niña por el milagro de la sonrisa.