La fuente original

23 de agosto de 2021

Queremos castigar a quien nos hace daño, y nos cuesta admitir nuestra carga cuando debemos pagar la factura del agravio, ya sea a otro o a nosotros mismos. Pero, ¿bajo qué sistema queremos ser juzgados? Esta dinámica de control sobre la humanidad ha servido al mal durante milenios. Tal vez pensamos que somos humanistas, en el sentido definido por Jean Paul Sartre en El existencialismo es un humanismo (1946), el cual precisa que el ser humano es el señor de este mundo, pues tiene un poder creativo ilimitado, una fuerza que impulsa el progreso y el desarrollo de las ciencias, las artes, el lenguaje y todos los fundamentos de la cultura occidental.

Por lo tanto, tenemos la capacidad de juzgar y de ser creadores de nuestro destino. Las religiones bíblicas resultan la contraparte de esto, pues el concepto de la creación nos convierte en seres insignificantes ante un creador y, por ello, nos transformamos en creaturas a su servicio. Estamos subyugados de forma perenne por el castigo presente y la promesa del castigo eterno. Si a esto le sumamos la frágil balanza pensada por Simone de Beauvoir en su libro Para una moral de la ambigüedad, en el que se distancia enérgicamente del planteamiento metafísico de Sartre al aclarar que la concepción de las situaciones se jerarquiza de tal modo que se separan de los espacios de libertad, resultaría que somos hijos de las guerras… ¿A quién creerle?

Crecí en un hogar humanista y católico, aunque mi abuela y mi madre me adaptaban las reglas de la Iglesia. Mientras tuviera un corazón y una mente nobles, no les parecía incorrecto doblegar los terribles castigos; es más, rara vez asistíamos a misa; en cambio, era usual escuchar “el comentario de director” de mi mamá o abuela: “Dios es bueno, no castiga, no le tengas miedo, no se enoja”.

¿Para qué pertenecer a una religión que no le hace justicia a nadie más que a los que se benefician económicamente de ella y se autoabsuelven de cualquier acto u omisión? Pero ésa es otra historia. Desde chicos, crecemos dudando de los criterios del sistema bajo los cuales alguien es condenado o absuelto de sus errores. ¿Qué tan justos pueden ser los padres o las figuras de autoridad al otorgar castigos que nos pueden mancillar por décadas como consecuencia de actos que probablemente sean inconscientes en la infancia? Incluso, la inconsciencia no les pertenece a los niños o a los jóvenes exclusivamente. De adulto, uno puede entrar a grupos de meditación y “sanación” que nos roban la razón y nuestra alma. La gran mayoría de los gurús, a través de su mercadotecnia, venden la redención y la vida entera a través de certificaciones, niveles, cursos, libros, técnicas, videos, audiolibros, que —para empezar— te dejan sin tus ahorros y después sin amigos, sin ti: hackean tu esencia.

Resultan muy claros los pasos que siguen los grupos piramidales —que realmente son sectas—. La divinidad no tiene jerarquías. No te pide que le des nada. Eres un fractal de ella, y lo que le das es tuyo. Estás para darte; está para darnos. Pero hemos sido adoctrinados. ¿Cómo va estar la divinidad para darnos sólo porque existimos? Si lo dudas, te conviertes en cliente viable de los falsos profetas, y de cualquier profeta, para acabar pronto. Ya sé… las trampas de la “espiritualidad” en el siglo xxi son pavorosas. Qué tragedia que la gente que no quiere una religión, que está de “belief and healing shopping”, pueda ser atrapada por estos seres de sangre fría que saben que la mayoría de sus posibles adeptos tendrán problemas existenciales serios o fueron abusados sexualmente en su antigua religión o por un familiar. El intruso, el depredador, usa cara de salvador. Y esto seguirá pasando mientras creamos que alguien o algo nos debe salvar o perdonar.

El desierto de la verdad

La redención es un baile solitario. Cuando llega, cuando verdaderamente llega, estamos solos. Nos abraza; nos inyecta un ramalazo de oxígeno y, a veces, también es silenciosa. No hay espectáculos que la anuncien. Vive en tonos, frecuencias y luces que no sabemos distinguir fácilmente, porque la oscuridad es luz invisible, y la luz verdadera es visible. Al final de nuestra travesía en el desierto, la salvación la entrega la divinidad que nos creó y es gratuita; más gratuita que el oxígeno. La redención es un banquete de la verdad, de la honestidad, que será el gran antídoto de los falsos adivinos y “sanadores”.

“El extraño que usa múltiples máscaras dentro de ti es peligroso”, como dice la canción de Billy Joel. Menospreciamos el riesgo de usarlas y, cuando menos lo esperamos, ese extraño nos golpea. Entonces, si la redención, la libertad de la condena a nuestros “errores”, es entregada por una mensajería espiritual que muchas veces nos parece tardía, ¿por qué carambas andamos probando religiones, libros, cursos, certificaciones caras por extranjeros, retiros y otras cosas para estar bien con nosotros mismos, con nuestra divinidad? La pregunta es absurda, pero el saber cuesta.

Las condenas espirituales

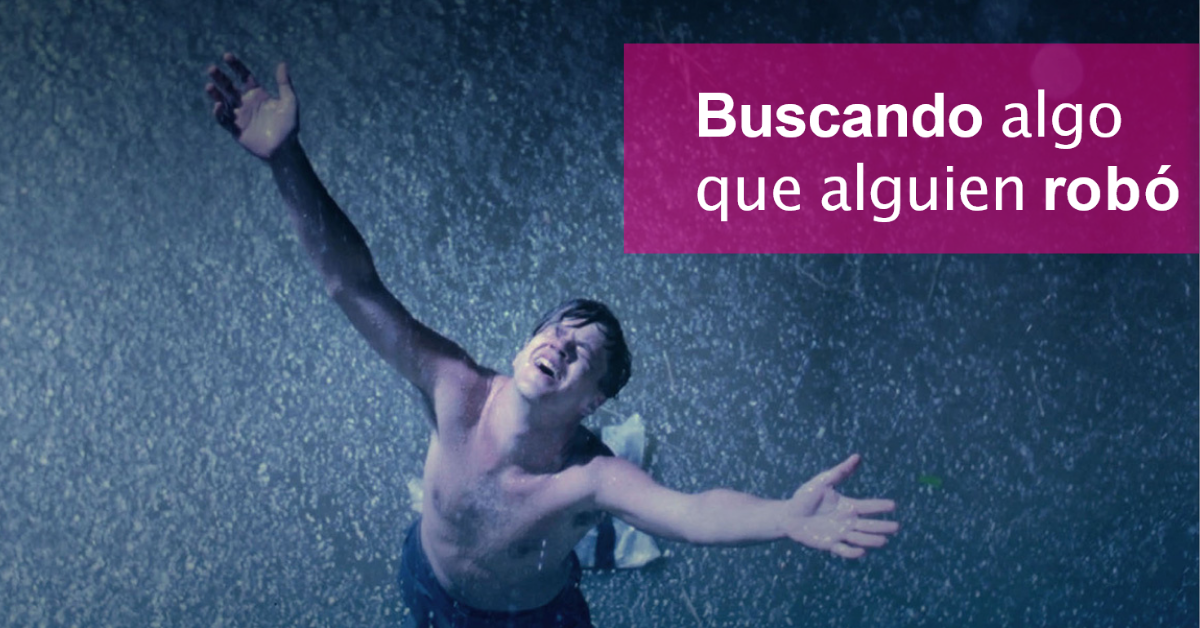

En la película de culto The Shawshank Redemption (Sueño de fuga), basada en la novela corta de Stephen King, se habla de las cárceles y de la esperanza. No debemos acostumbrarnos a la cárcel que nos han impuesto, ya que después de un tiempo nos aferramos a esos muros. Sólo uno mismo puede redimirse de su condena, todos nos merecemos llegar a Zihuatanejo, y si aún no llega, en palabras de su protagonista, Andy Dufresne: “Recuerda, Red, que la esperanza es algo bueno, quizá lo mejor de todo. Y las cosas buenas no mueren”. +