Los animales que se ofrecen a sí mismos

Mi amiga Ira me contó cómo fue que adoptó a su último gato. Éste maullaba afuera de su casa; al salir con prisa porque ya iba tarde, Ira lo vio. El gato maullaba y maullaba, hasta que ella dijo: “Si estás aquí cuando vuelva, vemos qué sigue”. A su regreso, él seguía ahí, en el mismo sitio. El final resulta predecible. Lo conocí en su casa. Ira es una persona que ama a los animales: tiene un perro salchicha musculoso, dos o tres gatos más y dos humanos. Yo no tuve nunca mascotas, así que no se me da lo de ir a buscar un animal para adoptar. Quizá un pez: verlo nadar atrapado en una vitrina de aquí para allá, de allá para acá, llamarlo Rodrigo sólo porque sí… Pero no implicaría mucho contacto. Y los amantes de mascotas aman tocarlos, hablarles.

En Revelación de un mundo (Adriana Hidalgo, traducción de Amalia Sato, 2004), Clarice Lispector cuenta una historia sobre su infancia:

Cuando yo era pequeña tenía una gata de un tipo vulgar, matizada con varios tonos de gris, lista con aquel sentido felino, desconfiado y agresivo que tienen los gatos. Mi gata vivía pariendo, y cada vez era la misma tragedia: yo quería quedarme con todos los gatitos y tener un verdadero gaterío en casa. Ocultándomelo, repartían los gatitos no sé entre quiénes. Hasta que el problema se hacía más agudo pues yo protestaba demasiado por la ausencia de los gatitos. Y entonces, un día, mientras yo estaba en la escuela, regalaron a mi gata. Mi fatal impresión fue tal que me enfermé en cama con fiebre. Para consolarme me regalaron un gato de paño, lo cual para mí era irrisorio: ¿cómo aquel objeto muerto y blando y “cosa” podría alguna vez sustituir la elasticidad de una gata viva?

Clarice Lispector amaba a los animales. Decía que habría que desconfiar de quienes no los quieren. Que teníamos que reconocer lo animal que tenemos en nosotros: el instinto, la gratitud, el amor natural, la comunicación. Su perro se llamaba Ulises y, si mi memoria no falla, es el nombre del perro de uno de sus personajes en Aprendizaje o el libro de los placeres (Siruela, 2012).

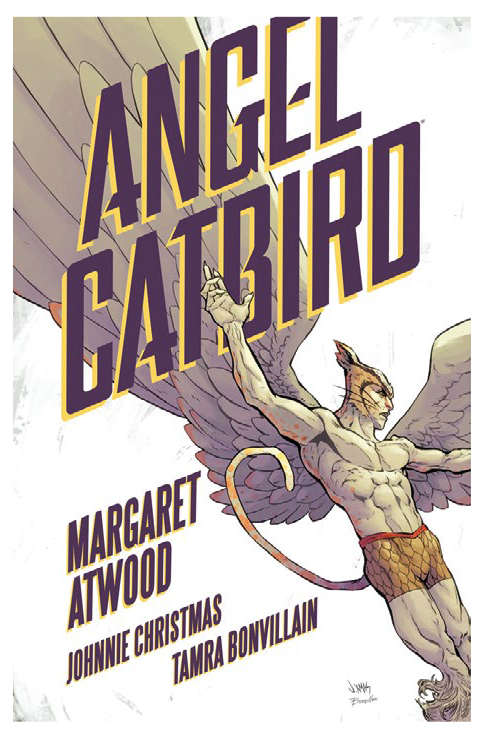

Como a Clarice, a Margaret Atwood no la dejaron tener un gato de niña. Muchos años después, escribió una novela gráfica, Angel Catbird (Sexto Piso España, 2018), en la que un joven ingeniero en genética, Strig Felidus, muta, a raíz de un accidente con su propia investigación, en un ser combinado entre gato-búho-hombre. Felidus se verá involucrado en una guerra contra hombres-gatos y un ejército de ratas. Una distopía con el sello fantástico y humorístico de la autora canadiense.

Las personas se dividen en dos: las que aman a los animales y las que los temen. Quizá una tercera categoría sería la falta de interés en eso otro: lo no humano.

Una de mis poetas favoritas, Eileen Myles, escribió un libro sobre su perra, de cómo la rescató del basurero: Afterglow (a Dog Memoir), que yo sepa, no se ha traducido aún. Era una pitbull llamada Rosie; estuvieron juntas 16 años. Rosie la hizo escribir ese libro sobre el amor y la intimidad que se da entre humanos y animales.

Con esa misma intimidad, William Burroughs escribió The Cat Inside: “I postulate that cats started as psychic companions, as Familiars, and have never deviated from this function”. Ese hermoso libro habla de los gatos que conoció y de cómo transformaron su vida. Se detiene a describir su cuidado, cómo ser “guardián”, que es algo a lo que vuelve una y otra vez. Además, aborda cómo los gatos no conocen ni el bien ni el mal; tampoco ofrecen servicios (como los perros que cuidan, avisan de los extraños, etc.), sino que se ofrecen a sí mismos. Y que, al final, no hay mucha diferencia entre los seres humanos y los gatos.

En esta obra, Burroughs cuenta una historia terrible de un tejón que se acerca a jugar con un grupo de chicos en Los Alamos Ranch School y éstos, de la nada, le disparan. La escena es impresionante: nos cuestiona si una vida vale más que otras. ¿Qué buscaban esos jóvenes al matarlo?, ¿diversión?, ¿o simplemente ellos mismos no tenían nada dentro? Uno de los chicos dijo: “Ves un animal y lo matas, ¿cierto?”.

Olga Orozco, la poeta argentina, le escribió un libro a su gata: Cantos a Berenice (Editorial Sudamericana, 1977). Ella decía que Berenice era su tótem. Vivieron 15 años juntas y le escribió 17 cantos. Una celebración de amor, duelo y agradecimiento por la compañía.

¿Y qué viniste a ser en esta arca impar

donde también «conmigo mi raza se termina»?

Tú, tan semejante a la naturaleza en tu inminente salto

replegado en la jungla del instinto.

¿La gata de las mieses,

cautiva entre las ruedas del oscuro solsticio

que muelen hasta el último espíritu del grano?

¿La Perséfona estéril,

arrebatada por la huida del sol a los negros recintos

donde el polvo tapia las puertas y traba los cerrojos?

Si ese fue tu reverso,

¿por qué no te arrojaste de cara a los tejados de la

primavera?

Por momentos, esos cantos a Berenice parecen pensados para un amante, alguien cercano, y esa ambigüedad resulta afortunada. ¿Acaso no se establecen relaciones afectivas con los animales igual o más importantes que con la propia especie? Es natural el duelo.

Una de las obras fundamentales de la literatura japonesa explora la vida de un gato burlón y filósofo: Soy un gato, de Natsume Sōseki. El autor aprovecha el recurso de un gato que habla para burlarse de la sociedad burguesa de Tokio. En esa supuesta apariencia seductora, se oculta una mente perversa y sardónica:

Soy un gato, aunque todavía no tengo nombre. No sé dónde nací. Lo primero que recuerdo es que estaba en un lugar umbrío y húmedo, donde me pasaba el día maullando sin parar. Fue en ese oscuro lugar donde por primera vez tuve ocasión de poner mis ojos sobre un espécimen de la raza humana.

Esta novela se vincula de inmediato con esa divertida y despreocupada historia de Virginia Woolf que tiene un perro faldero como narrador: Flush. Woolf ya había escrito Las olas, y sorprendió a sus lectores con el relato de un perro que toma un papel fundamental en su propio destino y ante los humanos que supuestamente son sus amos. En la mayoría de las obras que hemos abordado, los animales no son domesticados más que en apariencia: saben todo y actúan en consecuencia. +