Serendipia: de los tres príncipes de Ceilán al hundimiento del Titanic

5 de abril 2023

Por Herles Velasco

El discípulo miró al maestro en la profundidad de la tarde.

―Maestro, ¿es bueno para el sabio demostrar su inteligencia?

―A veces puede ser bueno y honorable permitir que los hombres te rindan honores.

―¿Sólo a veces?

―Otras puede acarrearle al sabio multitud de desgracias. Eso es lo que les sucedió a los tres príncipes de Serendip, que utilizaron distraídamente su inteligencia…

Así comienza el antiguo cuento popular de origen persa llamado “Los tres príncipes de Serendip”, a partir del cual el escritor Horace Walpole acuñó el neologismo en inglés serendipity, allá en el siglo XVIII. Serendip hace referencia al antiguo Ceilán, hoy Sri Lanka, pero el término serendipia, como lo entendemos ahora, nada tiene que ver con aquellas tierras remotas, aunque sí con ciertos acontecimientos que ocurren en esa fábula y que, en un acto purísimo de serendipia, descubrió Walpole para nosotros.

El término tiene diferentes acepciones; es de esas palabras vivas y escurridizas que no se dejan ver claramente, pero que permiten sentir su presencia desde la oscuridad de los rincones, que sacan la pata y hacen ruido para que intuyamos su existencia. A veces, algunos significados etéreos de palabras así se pierden entre sinónimos mejor cuajados para el sentido común y, en consecuencia, menos mágicos que estos extraños, exóticos, cuasi esotéricos vocablos. La más llana de sus acepciones afirma que el fenómeno de la serendipia ocurre cuando encontramos algo valioso sin haberlo buscado: un encuentro afortunado, cierta maravillosa suerte.

Aunque huidiza en cuanto a una definición concreta, hemos advertido la serendipia en más situaciones de las que suponemos. La ciencia, por ejemplo, territorio en el que uno esperaría acontecimientos medidos con precisión, previstos, planeados y ejecutados perfectamente, está colmada de serendipias: la dinamita, la penicilina o el lsd, por abarcar los más lejanos extremos, son fruto de dicha mágica suerte. Se trata de descubrimientos no buscados y, en muchos casos, producto de errores de cálculo.

Para quienes ya tenemos cierta edad, quizá está extraña palabra remita a aquella película, Serendipity (que, bajo la reiterada y terrible costumbre de los encargados de renombrar las películas para su proyección en estas tierras, decidieron llamar Señales de amor), protagonizada por John Cusack y Kate Beckinsale. El filme cuenta la historia del encuentro fortuito ―serendipia, pues― entre John y Sara, quienes parecen marcados por el destino para estar juntos, aunque los hechos en la vida de ambos protagonistas los llevan por otros caminos. Siete años después del primer encuentro, regresa a Sara el billete en el que John le había escrito su número telefónico y que ella gastó esa misma noche, esperando que el destino la regresara a John si éste era el indicado: una forma de validar el error que creía estar cometiendo. Así se revela nuestra necesidad de señales externas, objetivas, para justificar el amor que en medio de todas las subjetividades se nos manifiesta.

La serendipia, según los ejemplos anteriores, no actúa necesariamente a través de la fría lógica o la razón, sino a partir de la más profunda de las intuiciones; representa un hado que puede ser tan trágico como en el mito de Edipo o tan maravilloso como en la historia de Sara y John. ¿Por qué en el caso de Edipo ese destino no es serendipia? Porque, en éste, los hallazgos fortuitos devienen en tragedia, aunque, cuando hablamos de literatura ―hay que decirlo―, pareciera que la serendipia se presta para jugar de manera más siniestra a veces, y la espectacularidad forma parte de su esencia.

En la literatura, la descripción de la serendipia suele estar más emparentada con la metafísica, la adivinación y con cierta ―diría Rimbaud― videncia inherente en el oficio del escritor, y no siempre con descubrir las maravillas de la realidad. Para quien escribe y para quien lee, el hallazgo de la ficción y su anticipación a algunos hechos reales provocan placer estético y asombro. En contraste con lo que sucede dentro del libro, lo que se revela en el mundo físico cuando el fenómeno escrito se materializa está lejos de la comedia, y a veces John se convierte en Edipo.

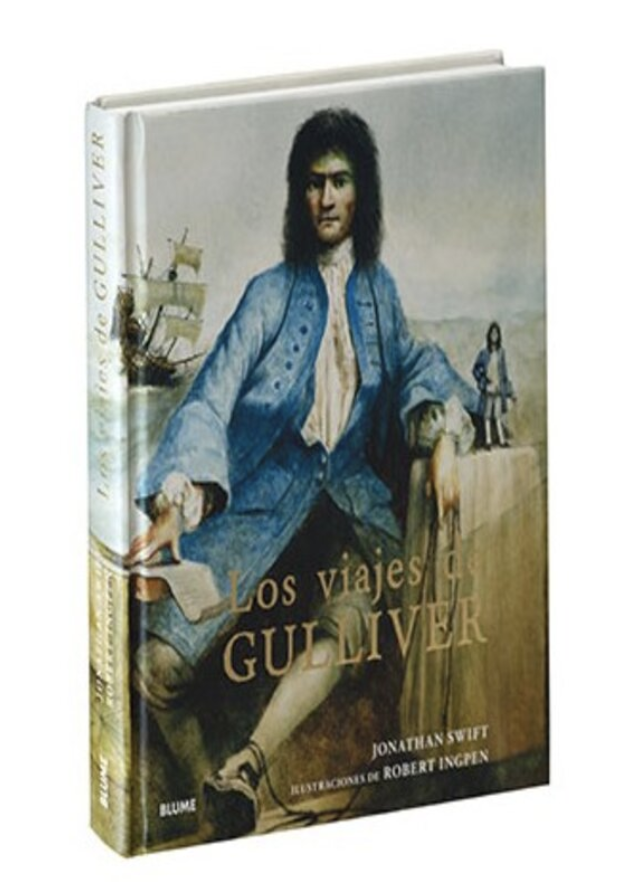

Pero vayamos de menos a más: quizá el ejemplo más recurrido de estas serendipias literarias sea el de Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. En esta obra se afirma que Marte tiene dos lunas. La novela se publicó en 1726, y tal descubrimiento astronómico ocurrió en 1877. Vale la pena agregar que también el escritor, filósofo e historiador francés François-Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire, escribiría sobre la existencia de Fobos y Deimos unos años después que Swift, en 1752, en su libro Micromegas. ¿Suerte?, ¿casualidad? Preferimos llamarlo serendipia.

Otro autor que sale a conversación cuando hablamos de literatura y este extraño fenómeno es Morgan Robertson, escritor y oficial marino estadounidense, quien en 1898 escribió Futilidad o el naufragio del Titán. En esta novela corta se relata el hundimiento de un barco ficticio en el Atlántico Norte, considerado insumergible. Sobra decir que la similitud entre el nombre de esta embarcación, Titán, y la de aquella que zarpó de Southampton en 1912, el Titanic, resulta casi increíble. Pero Robertson acumuló todo un récord de serendipias en su relato: el tamaño del Titán y el del Titanic presenta una diferencia de apenas dos pies; el número de mástiles y hélices coinciden, dos y tres, en estricto orden; ambos zarparon a la desgracia en abril; ambos se estrellaron contra el hielo a 400 millas de Terranova, el Titanic a 23 nudos y el Titán, a 25; en ambos murió la mitad de la tripulación porque ni en uno ni en otro había suficientes botes salvavidas. Por supuesto, hay muchas diferencias también entre el relato y el hecho, pero el peso de las serendipias es abrumador.

Al prodigio anterior hay que sumar el hecho de que Robertson escribió otro cuento en 1914, “Más allá del espectro”, en el que describe una guerra entre Estados Unidos y Japón, en la que este último ataca al primero con “máquinas voladoras y bombas luminosas” que destruyen la base naval de Pearl Harbor, hecho que ocurriría casi tres décadas después, en 1941, en la historia que ya todos conocemos y de la que se ha escrito tanto.

Ejemplos, sobran: Julio Verne escribió sobre armas químicas, submarinos y satélites artificiales; Bradbury, sobre sistemas de comunicación que nos recuerdan al internet; Huxley habló de la clonación y la fecundación in vitro, y Lester del Rey escribió en 1954 sobre el comandante Armstrong y su viaje a la Luna a bordo de El Apolón, quince años antes del alunizaje de Armstrong en el Apolo 11. También podríamos hablar de Poe, Borges, María Zambrano o Concha Urquiza; los hallazgos aparecerán, tan categóricos como en Robertson o tan sutiles como el más sencillo de los versos.

La serendipia tiene algo de epifanía: no está secuestrada por la técnica ni por el dominio de alguna ciencia ancestral; ningún “practicante” ni escritor avezado se propuso encontrarla, porque perdería su esencia; llega de pronto y algo en nosotros se transforma; ya la hemos experimentado en la literatura menos profética, en los encuentros, en las canciones, en el hallazgo fortuito que nos embelesa, entusiasma y asusta: ahí está la serendipia, sacando su pata a la luz.

El relato que originó esta fortuita palabra alumbra la disposición que hay que tener para llegar a su encuentro: los tres príncipes eran capaces de conocer la realidad no vista, en aquel caso, un camello a partir de una simple hormiga; el potencial en el encuentro que parece banal, ajeno, pero que nos conduce inevitablemente a lo trascendente.

En los hallazgos fortuitos que dejan todas las manifestaciones de la serendipia hay algo mágico, o así decido creerlo, porque la realidad llana y simple no nos es suficiente y necesitamos nombrar el hechizo de la fascinación para que forme parte de nosotros, aunque no sepamos exactamente cómo asimilarlo a través de la razón. Puedo tener, entonces, la fe suficiente como para sentir que este brevísimo texto genere en ti, lector, un viaje de introspección a tus propias serendipias ―literarias o no―, tal vez más sorprendentes que aquellas que aquí te he contado. También puedo aventurar que, de alguna manera, que nos hayamos encontrado hoy no es sólo una simple y burda casualidad.+

En atención a las personas con debilidad visual, el autor de este artículo, Herles Velasco, lo lee en voz alta: