Degustación cinematográfica

4 de noviembre 2022

La comida es símbolo de convivencia, cooperación y unión familiar. Se trata del momento en que las conversaciones suceden y se puede entrar en contacto con el otro para enterarse de sus alegrías, pesares, inquietudes y curiosidades; también representa el descanso después de una jornada de trabajo o de estudio. Por eso la comida no resulta ajena a ninguna de las expresiones del arte. En la pintura y la escultura ha sido un motivo por excelencia para destacar la cotidianidad, así como un recordatorio de que no hay otra abundancia más importante que tener alimento a la vista.

La cocina también se convirtió en una ingeniosa manera de combinar nuestra alimentación —una manifestación cultural por derecho propio—; gracias a ello existen gastronomías tan diversas como la francesa, la mediterránea, la japonesa y la mexicana (por supuesto), que se han ganado la distinción de patrimonio intangible de la humanidad por parte de la Unesco. Toda región y país expresa su cultura de formas cada vez más amplias: su forma de vivir, pensar y ver el mundo también se condensa en sus platillos. Lo mismo sucede con el cine, que termina por ofrecernos parte de sus valores culturales mediante historias que lo mismo nos pueden divertir que conmover.

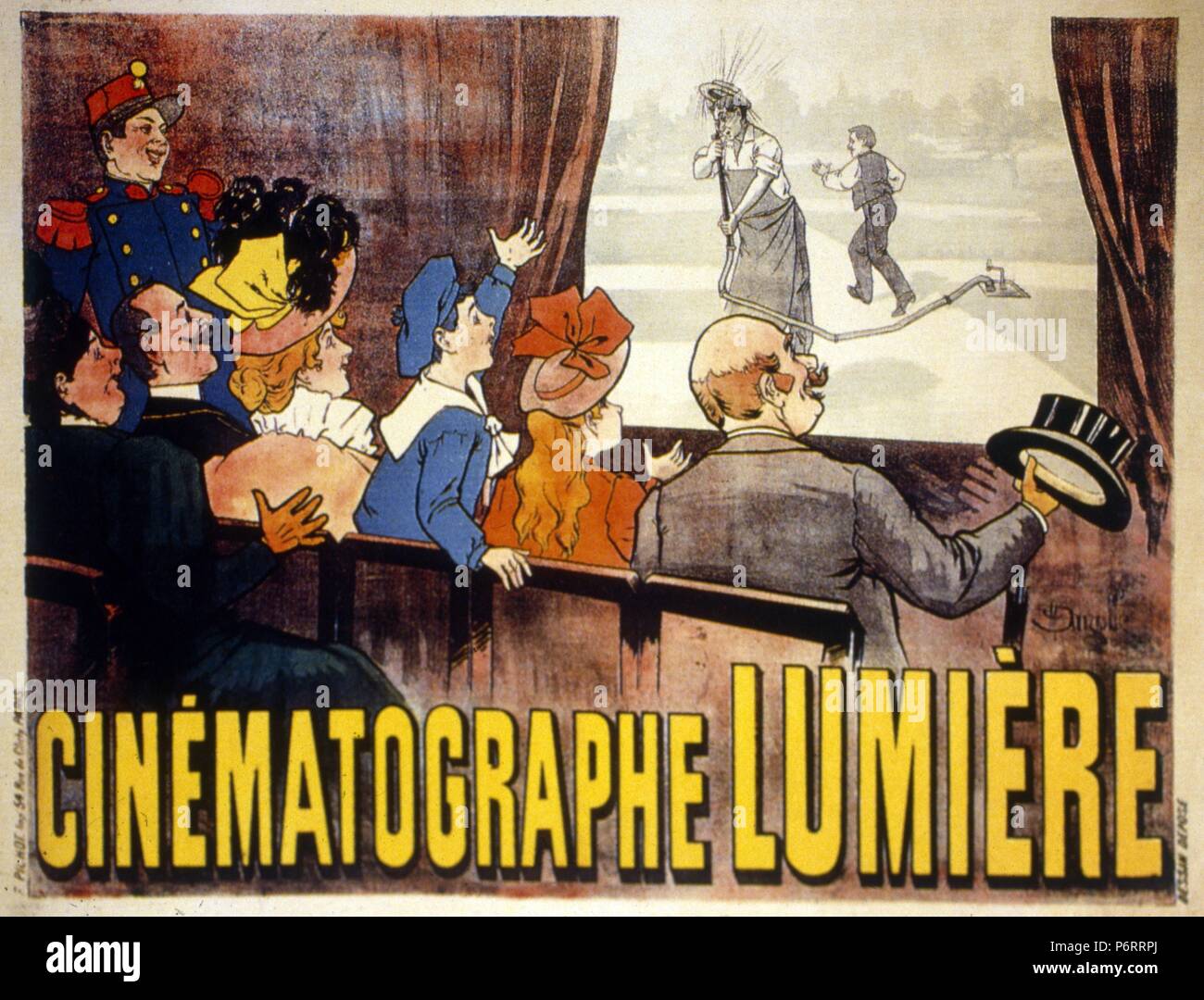

Existe una relación entre el cine y la cocina que se puede documentar prácticamente desde los inicios de la cinematografía, a partir de las famosas vistas (filmaciones de la vida cotidiana utilizadas por los hermanos Lumière en sus exhibiciones del cinematógrafo a finales del siglo XIX), pasando por las escenas de comedia del cine mudo estadounidense, hasta las primeras representaciones de banquetes en escenas clave de la cinematografía mundial.

En lo que se refiere a la comida como recurso humorístico, nos resultan familiares aquellas escenas con batallas de comida detonadas por un malentendido, que lo mismo fueron protagonizadas por Chaplin que por Keaton, o resultado de un gag planteado para cualquier comedia genérica dirigida a un público infantil, receptivo del chiste fácil (según la perspectiva de algunos ejecutivos), pero, en otros casos, el motivo cómico no es tanto la gastronomía, sino el refinamiento alrededor de ésta y las innumerables reglas de etiqueta necesarias para poder degustar un platillo o una comida completa. Tan sólo necesitamos ver la manera en que monsieur Hulot, el personaje de Jacques Tati, lidia con este hecho mientras toma sus vacaciones o realiza una visita familiar.

El personaje de Tati confronta el agresivo acecho de la modernidad en la vida francesa de la posguerra, la sofisticación de un mundo cosmopolita que avanza a gran velocidad, dependiendo de las máquinas de autoservicio y la despersonalización entre individuos. El tío Hulot nos recuerda lo que implica el contacto humano, darse tiempo para ser y convivir ―incluso con uno mismo― y disfrutar cada momento a detalle, un principio que prevalece en la cocina francesa: tras siglos de evolución, ésta sigue representando una de las más dedicadas y meticulosas en sus procesos. ¿Alguien dijo Ratatouille?

Precisamente esta historia animada por Pixar nos muestra, de manera didáctica, el espíritu de la cocina francesa, en la que sabores, ingredientes y aromas significan más que un buen platillo, pues en la comida se concentra toda clase de referencias que nos vinculan, que sacian partes de nosotros sólo identificables en nuestra psique. Nada como cocinar para alguien en específico, también si esa persona somos nosotros mismos.

Por su parte, la comida mediterránea contiene, esencialmente, un espíritu más grande, pues encierra un vínculo de colectividad: se convierte en otra forma de crear una comunidad. Es común asociar esta comida con banquetes y grandes familias reuniéndose para compartir, festejar o simplemente acompañarse. La hora de la comida un domingo por la tarde se trata de algo más que de alimentarse: es un ritual en el que se reafirman los vínculos entre las distintas partes que conforman una familia, aunque éstas sean españolas (Mamá cumple cien años), griegas (Mi gran boda griega) o italianas, con las cientos de representaciones de bacanales romanas del género “espada y sandalia”, como la adaptación erótico-literaria de El satiricón, realizada por Fellini.

Los migrantes italianos trajeron a América sus costumbres para la conformación de una nueva sociedad; mantuvieron su unión no sólo como familias de sangre, sino también como familia cultural. El mejor ejemplo está en la saga de El padrino. En estas cintas, las comidas se convierten en el contexto de los hechos, el momento en que se hacen los acuerdos, se negocia y se pactan asuntos importantes. Si nos fijamos bien, cada escena en la que sucede algo trascendental para la historia se antecede por una escena relacionada con la comida: una boda, un mercado de fruta o un restaurante. La comida se convierte en un aviso de lo que va a suceder: don Vito casi muere al comprar mandarinas y, cuando finalmente sucede, él ya las había sembrado.

Pero esta relación con la familia y los asuntos importantes no se limita al linaje italiano. Ustedes se preguntarán ¿y México? En nuestro país —y más importante: en nuestro cine—, la comida también ha sido un recurso narrativo desde siempre. Basta con remontarnos a la cinta Así es mi tierra, de Arcady Boytler, para entender el papel preponderante de la comida cuando se cuenta una historia, pues la trama principal sucede prácticamente mientras se celebra una comilona con mole y guajolote incluido. Mientras todos comen, cantan y beben, se dan a conocer los diferentes conflictos entre personajes, los conocemos más a fondo y observamos el microcosmos de la sociedad mexicana.

Esta misma idea se volvió a ver en pantalla cuando, en 1992, Alfonso Arau realizó su aclamada adaptación de la novela de Laura Esquivel, Como agua para chocolate, en la que conocemos a Tita y su confrontación entre el deseo y la tradición familiar. En esta historia, la comida y la cocina manifiestan el núcleo familiar y expresan las emociones de su protagonista, sus conflictos ―que la mantienen entre la felicidad y la tristeza― y también una forma de emancipación, pues cada platillo es una manifestación de su deseo tanto físico como espiritual por seguir sus convicciones. Tan sólo con ver la escena de la receta de la pasión, nos queda claro que cocinar es mucho más que mezclar ingredientes: también involucra emociones.

Este rasgo se comparte en gran medida con la gastronomía de Japón, dado que no sólo involucra un elemento místico en el ritual de su preparación, también comparte un contexto emocional que habla de su propia historia. Dada su posición insular, este país construyó una cultura de alimentación basada en el aprovechamiento de cada recurso disponible, reflejo de su complicado territorio y siglos de hambrunas por conflictos armados desde su época feudal hasta el siglo XVII. En el cine es recurrente ver que la comida se presenta con el debido respeto de quien está a punto de ver un hecho formidable, sobretodo en las películas sobre samuráis, en las que la comida es el bien mayor a defender en comunidad (Los siete samuráis) o se convierte en el medio para pagar de quien menos tiene (Yojimbo).

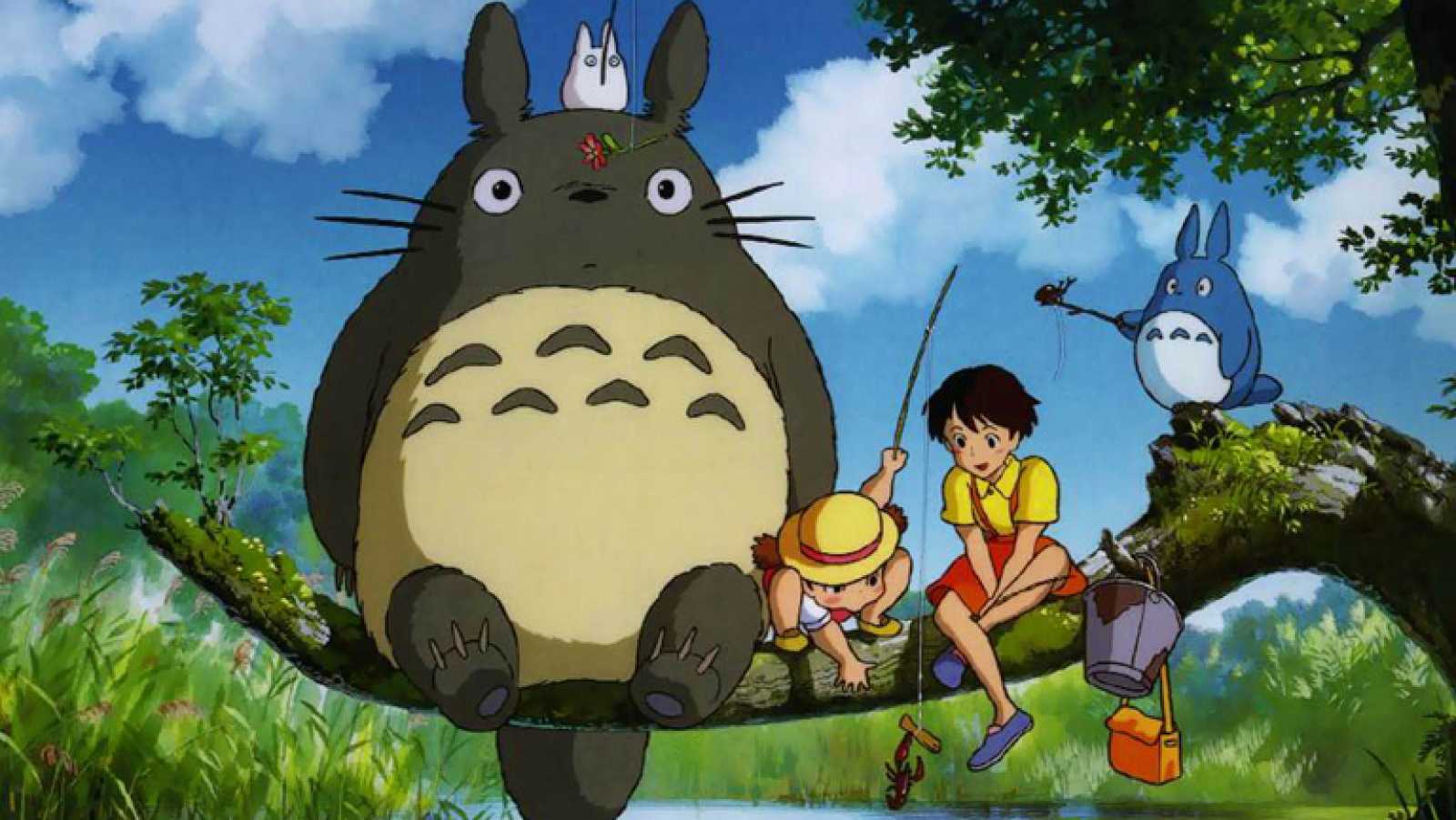

Pero es en la animación japonesa donde la comida puede terminar luciendo como la mejor representación de la belleza y la perfección, desde una connotación erótica hasta el más sublime recuerdo de infancia. En este último aspecto, nos detendremos a explorar el sentido que la comida tiene en Japón: a todos los que conocemos el Studio Ghibli y la obra de Hayao Miyazaki nos resulta inevitable pensar en la manera tan sublime en que la comida es representada en estas cintas, pues además de mostrar historias capaces de sensibilizarnos con la vida y la naturaleza.

Ya sean bollos al vapor, el gelatinoso cheesecake estilo japonés, un pastel de arenque o un tradicional ramen, todos conservan una estética visual que rebasa las líneas del trazo para presentarnos la idealización de la comida más suculenta, pero no por sus ingredientes, sino por la reacción que tienen sus comensales. Ésta repercute en nosotros como audiencia, porque, al igual que en Ratatouille, las reacciones de los personajes evocan los recuerdos de infancia, los momentos de auténtica felicidad e inocencia, cuando un simple plato de sopa, pasta o pastel eran la mejor recompensa del día. Los alimentos transmiten un confort que sólo podemos asociar con el sentimiento de seguridad y protección más instintivos, y esto engloba las temáticas de la mayoría de los filmes de Ghibli: en las cintas de Miyazaki la comida es arte que llena el alma.+