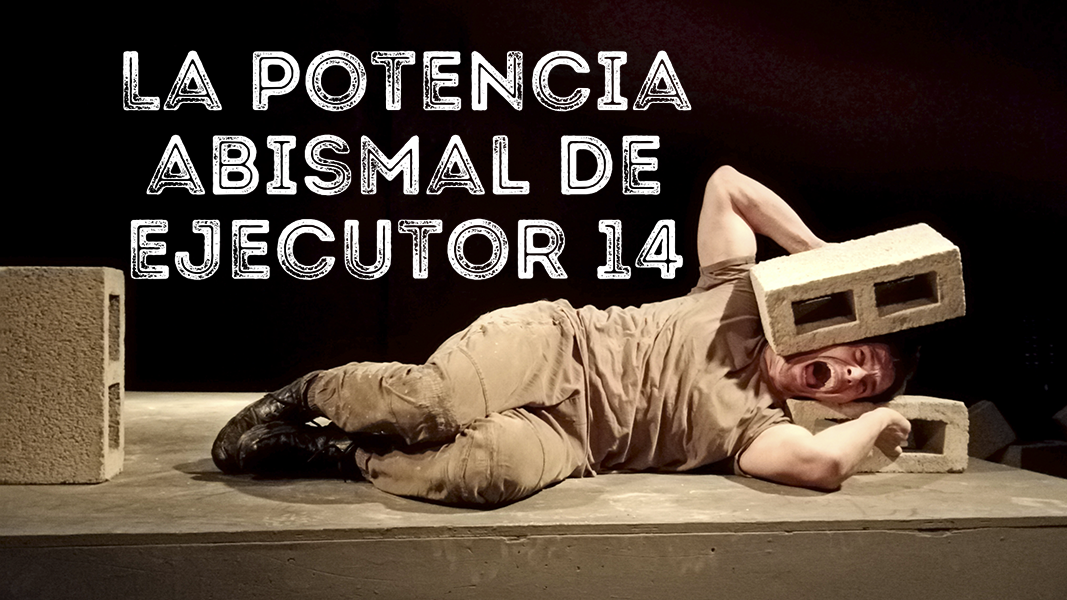

La potencia abismal de Ejecutor 14

14 de febrero de 2022

Lo Hiancia Pez

La fortuna de presenciar dos versiones escénicas sólidas de una misma historia permite percibir el florecimiento situado de las sensibilidades teatrales y entender la contundencia escénica y social de una dramaturgia. Aparte, en este caso, avanzar desde el arte un buen trecho en la comprensión de lo indecible de la barbarie encarnada que algunos pensadores como Rossana Reguillo intentan escudriñar.

En la Ciudad de México, en dos montajes separados por el inmenso paréntesis de la pandemia, en agosto de 2019 en La Teatrería (colonia Roma) y ahora, en febrero de 2022 en el Foro A Poco No (Centro Histórico), en cortísimas temporadas el Ejecutor 14 ha sido encarnado por —respectivamente— Osvaldo Sánchez dirigido por David Psalmon (TeatroSinParedes/Mono Teatro) y Nicolás Rivera bajo la dirección de Marcos González Navarro (La Choya, Organización Escénica).

Monólogo retador para cualquier actor, en ambos casos la concepción escénica del drama propuesto por el niño cairota, joven beirutí, teatrero parisino además de doctor en filosofía (y formado matemático) Adel Hakim (1953–2017), se ancla en la preeminencia del texto que teje una poética delirante y estructurada de la génesis y explosión de la barbarie, desde el recuerdo de un supuesto tiempo infantil de paz donde la guerra era un juego y un entrenamiento —latencia de la prehistoria del relato— hasta el momento en que “tu memoria se pierde, olvida lo que sigue, lo que no puede ser descrito”.

En su texto de 2004 armado como ráfagas, agrupando descripciones significativas como bombazos, Hakim presenta la guerra como el ciclo de la energía que modifica su forma e intensidad pero es eterno (“es como si no hubiera más un antes”). El reto teatral radica en buscar una salida física (corporal) que cree en la asfixia de la repetición autocontenida la paradoja de una atrocidad creciente e ilimitada igualando objetos y personas (microondas y sillas destrozadas, coches torcidos, libros pulverizados, cuerpos carbonizados o despedazados), el círculo percutor del personaje (“Órdenes, combate y guerra. Órdenes, combate y guerra”).

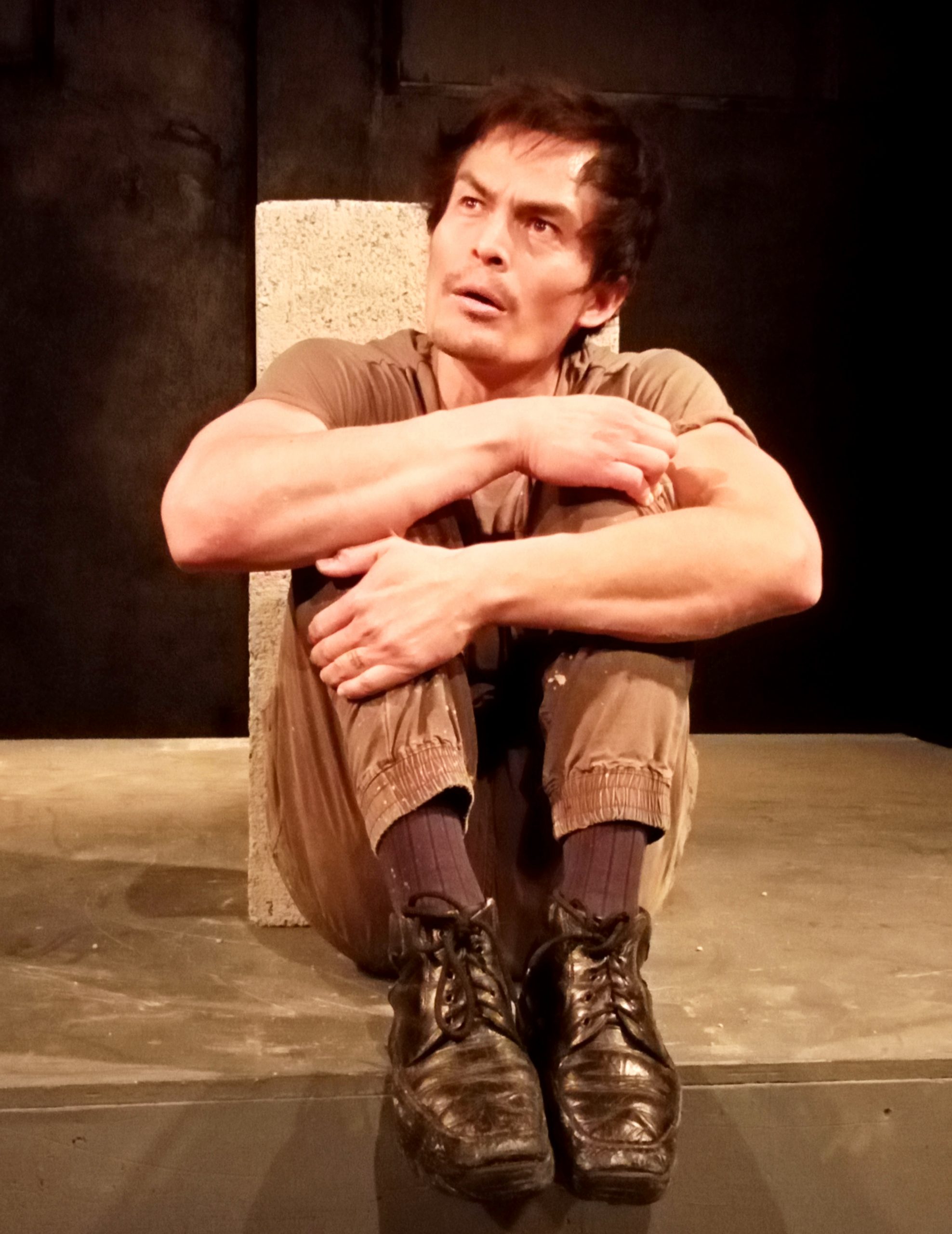

Nicolás Rivera, Ejecutor 14, La Choya, Organización Escénica, 2022

El ejecutor de Nicolás Rivera habita un cuarto asediado por un paisaje de escombros. El juego de intensidades de la iluminación nos guía el trayecto del personaje sin ocultar el entorno. Sobre una tarima unos bloques de concreto son un Lego peligroso con el que armar edificios, refugios, puestos de mira, escondites, barrancos y demoliciones; el abajo es un afuera radical, intemperie, batalla, noche. No se halla por ninguna parte el descanso. ‘No se halla’ el personaje, su mente desbocada somete habla y cuerpo “que obedece como la máquina: sht, shhht, silencio, flexible, prudente, resbaladizo y tenso, después cool, firme, preciso, sensible”.

Expuesta, áspera, riesgosa, la puesta de Marcos González (estrenada en Hermosillo en 2017, dos meses después de la muerte de Adel Hakim) obedece a una dirección absorta —un espectador más— ante el tremendo relato que exhibe la crudeza de las violencias en el cuerpo del actor, su gesticulación, su voz, condenado a la reconstrucción memoriosa, doblegado por el mandato de la guerra: “tienes ganas de morder las tripas calientes del enemigo”. Esta encarnación sacrifica los matices en favor de la fuerza y el ritmo, el personaje proyecta su locura despersonalizando el goce de ser un testigo hasta el final, un cierre en los residuos de guerra. Nos pone en su lugar. Es la mirada de la sonorense La Choya, Organización Escénica, es decir, mirada del norte mexicano, archipiélago del narco.

Por su parte, el ejecutor de Osvaldo Sánchez sabe que toda guerra ya “estaba ahí, steady, lista para tragarnos”. El público que entra al teatro lo mira sentado, ignorando, en la penumbra de su cuarto (“enjaulado en mi home, la guerra afuera”), ¿concentrado en sí?, no, a la espera de un detonante. En ese hombre hay un ritmo, una resistencia como la luz sobre él. La clavícula, la carne hundida, la tensión. Un ruido grave de fondo, intermitente [boom / boom / boom], en una oscuridad ambiente que albergará el desasosiego plástico en todas las formas que se puede usar una mesa.

Comienza el relato, pausado hasta enganchar la inercia progresiva de su habitus de guerra, una expresividad in crescendo. Porque las armas en las manos de los niños determinan el placer estético por las balas, más tarde la devastación se antoja “un museo, desconocido y moderno” para finalmente terminar de voyeur autómata que “por el ojo de la cerradura, I will look: veré las ejecuciones. Cómo matan. Y a una mujer, cómo la violan y matan”.

Nicolás Rivera, Ejecutor 14, La Choya, Organización Escénica, 2022

La noche de la desesperanza es absoluta “como si la luna hubiera olvidado la cita”, el encierro en el cuarto es imperativo. La capacidad física del actor constreñida por la covacha del personaje ofrece intensidades desde una corporalidad dúctil más que flexible, hasta una tensión por periodos largos, buchaca de nervio que por momentos apaga la proyección emocional. Un desempeño sostenido por el estilo reconocible del director David Psalmon, la creación precisa de sentido, el documento que nutre una posible empatía volitiva, no emotiva, del observador.

La necesidad expresiva, artística, alcanza el apuro comunicativo de las ideas del dramaturgo, los actores, los directores. El montaje de Ejecutor 14 es la oportunidad de advertir del peligro de eludir las violencias soterradas, de obviar las realidades despiadadas y no oponer —al menos desde el arte— la reflexión y la acción a la desesperanza del personaje (“¿A dónde puede llevar lo extremo. Los brazos se te caen, la mirada se pierde en el vacío”).

La guerra es el envoltorio con que Ejecutor 14 nos enfrenta a una aberración que supera el objetivo racional de vencer al enemigo para desbocarse en “lo abismal, esa condición insondable, honda y profunda de las violencias”, como dice Rossana Reguillo en su libro Necromáquina. Cuando morir no es suficiente (NED Ediciones), esos estadios demenciales donde no es suficiente humillar al enemigo ni siquiera ejecutarlo, hace falta exhibir la brutalidad sobre los cuerpos fríos de los vencidos, de sus familias y comunidades, partirlos, quemarlos, disolverlos, jugar con ellos, “llenarte la boca de sangre y carne”, dice el personaje de Hakim.

La noción común de la guerra, en un principio simbólicamente contundente por su espantosa materialidad, termina por diluirse como estela reflexiva al reconocer que en la obra de Adel Hakim, al igual que en los días criminales de México (como en la Nigeria de Boko Haram o en los motines dantescos de las cárceles latinoamericanas), la muerte no es suficiente, sino que pide una «desmesura expresiva […] como lenguaje epocal en el cual el control se rige por mecanismos semánticos espectaculares». Reguillo parece proponernos, justamente, el concepto con el que titula su libro, necromáquina, para nombrar lo que escenifican González–Rivera/Sánchez–Salmon: “la disolución absoluta de la vida en un estado de urgencia constante”.

Para tratar de entender esas lógicas de lo extremo, una solución provisional es identificar la guerra con la criminalidad desatada —un bebé partido en dos (Ejecutor 14), otro sacado de su tumba para meterlo a una cárcel ¿relleno de droga? (Puebla)— justamente por el shock, la suspensión del entendimiento que produce la atrocidad: “la violencia brutal genera un efecto borde en el que ha cambiado el lenguaje, las prácticas, la «normalidad» que colapsa” (Reguillo).

En esas lógicas, la diferente naturaleza de los orígenes y objetivos de la guerra y el crimen organizado resultan irrelevantes: el insumo estrella de ambas maquinarias, la muerte y sus residuos, diluye la finalidad, la necromáquina no puede parar. La traición o destrozo de sí mismo y de lo que se ama, por lo tanto, es un punto intermedio.

Nicolás Rivera, Ejecutor 14, La Choya, Organización Escénica, 2022

Ejecutor 14 plantea la destrucción del individuo en el improbable orden tribal pacífico (“Nadie estaba realmente en peligro. Pero todo mundo se armaba”) de la Ciudad Horizonte (“la Ciudad que tú amas”) dejando en su lugar la estabilidad de la guerra civil, un interregno caótico e incontrolable (“Ahora la Ciudad se había convertido en Zona–Infierno”) que habrá de derivar —¿con el exterminio? ¿con el agotamiento de los bandos?— ciertamente ya no en aquella utópica “Súper–Ciudad” que imaginaba el protagonista de niño con sus compañeros escolares de distintos clanes… “Las violencias constituyen un «pasillo», un «vestíbulo» entre un orden colapsado y un orden que todavía no es, pero que está siendo, de ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”, explica Reguillo.

Que la destrucción total no sea inmediata impulsa la paradoja de oponer la lógica provicionalmente mayor de la sobrevivencia al límite… no obstante, termina por ser precursora del delirio, la adaptación en estado de anomia para dejar atrás la muerte ejerciéndola mecánicamente. Es el abismo señalado por Reguillo, el “que está siendo” y se vive en Ejecutor 14: “caes, caes en el precipicio donde no hay fondo”.

Hablamos con Ejecutor 14 de una necromáquina —“estado de urgencia constante”— así que no remitamos a la alegoría cinematográfica del precipicio como preludio del renacer o el fin de un trayecto (la pantalla en blanco, suspendida en silencio). El precipicio del ejecutor de Hakim o del narco mexicano no comienza ni termina, está, ha estado, “está siendo” repleto: “Llamo dispositivo abismal de la necromáquina a la densa y heterogénea red de articulaciones y discursos, prácticas, instituciones y espacios que opera como una estrategia de producción de subjetividad cuyo fin último es el de asegurar la aceptación de la violencia como mandato en las relaciones desiguales de poder.”

Recuerda el personaje de Hakim: “Es como si fuera una época anterior a la Creación. […] Sí, un juego de niños que quieren ser mayores. […] Disparar al aire para asustar a mamá o a Petite Amie, y solo en las grandes ocasiones […] Para demostrar que ya se era mayor, que no se temía al ruido, que se sabía cómo hacer escupir fuego al hierro”.

Evoca Reguillo en un artículo de 2017: “El «juego» que aquí se analiza […]: un comando —en este caso los 5 jóvenes amigos—, secuestran a una persona —en este caso, el pequeño de seis años—; […] lo torturaron como suelen hacer lo sicarios […] hasta asesinarlo, «ejecutarlo» sería la palabra más adecuada […] cavaron una fosa clandestina, una de las niñas fue la encargada […] le arrojaron encima un animal muerto. La fosa quedó ahí”… (“Precariedad (es): necropolítica y máquinas de guerra”, en Precariedades, exclusiones y emergencias, Mabel Moraña y José Manuel Valenzuela, coordinadores.)

Aquélla “creación infinita en la dimensión mágica de la apariencia”, así definido el juego por el alemán Eugen Fink en su librito Oasis de la felicidad, abandona su condición prístina para iniciar su “tránsito de lo siniestro (aquello conocido que se vuelve amenazante) a lo abismal” (Reguillo 2021). La fascinación por la vida, el placer del cuidado, la alegría de las rondas grupales, el placer de la diversión, el asombro de las leyendas, es decir, el encantamiento del mundo se ha deslavado por fuerza de la espectacularidad de la violencia brutal, “una semiosis que ha terminado por volver tan normal como indescifrable, la muerte” (Reguillo, 2017).

En esa enajenación de sentido y de conciencias se finca un pesimismo que no repele, por cierto, sino que es atractivísimo (“parece haber triunfado la espectacularización”, Reguillo 2021), pese al optimismo del “punto fijo”, el “contacto tibio” en Ejecutor 14 y las “contramáquinas” (madres buscadoras, Caravanas de Paz, esfuerzos artísticos como estos de La Choya y TeatroSinParedes o afanes de desciframiento del tipo de Necromáquina). “La violencia se ha convertido en el relato fuerte en la narrativa de la contemporaneidad […] a la manera de Sherezada de Las mil y una noches, es capaz de mantener el suspenso y «re-encantar» el mundo cada día, a través de un dispositivo narrativo que se perpetúa en una historia sin fin”, observa Reguillo.

El desesperado personaje de Hakim lo sabe. +