El teatro, la cantada y otros extremos

02 de marzo de 2021

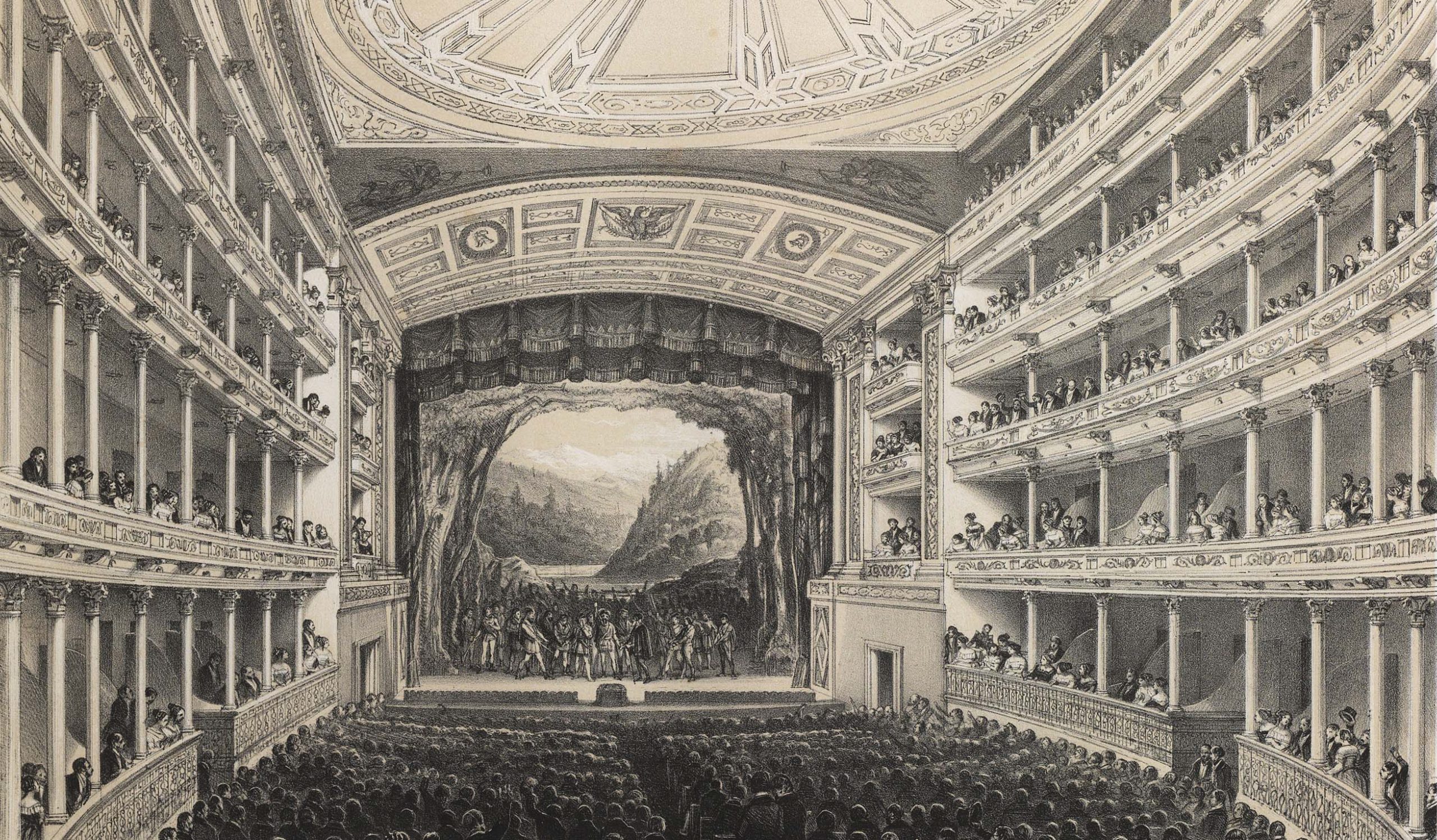

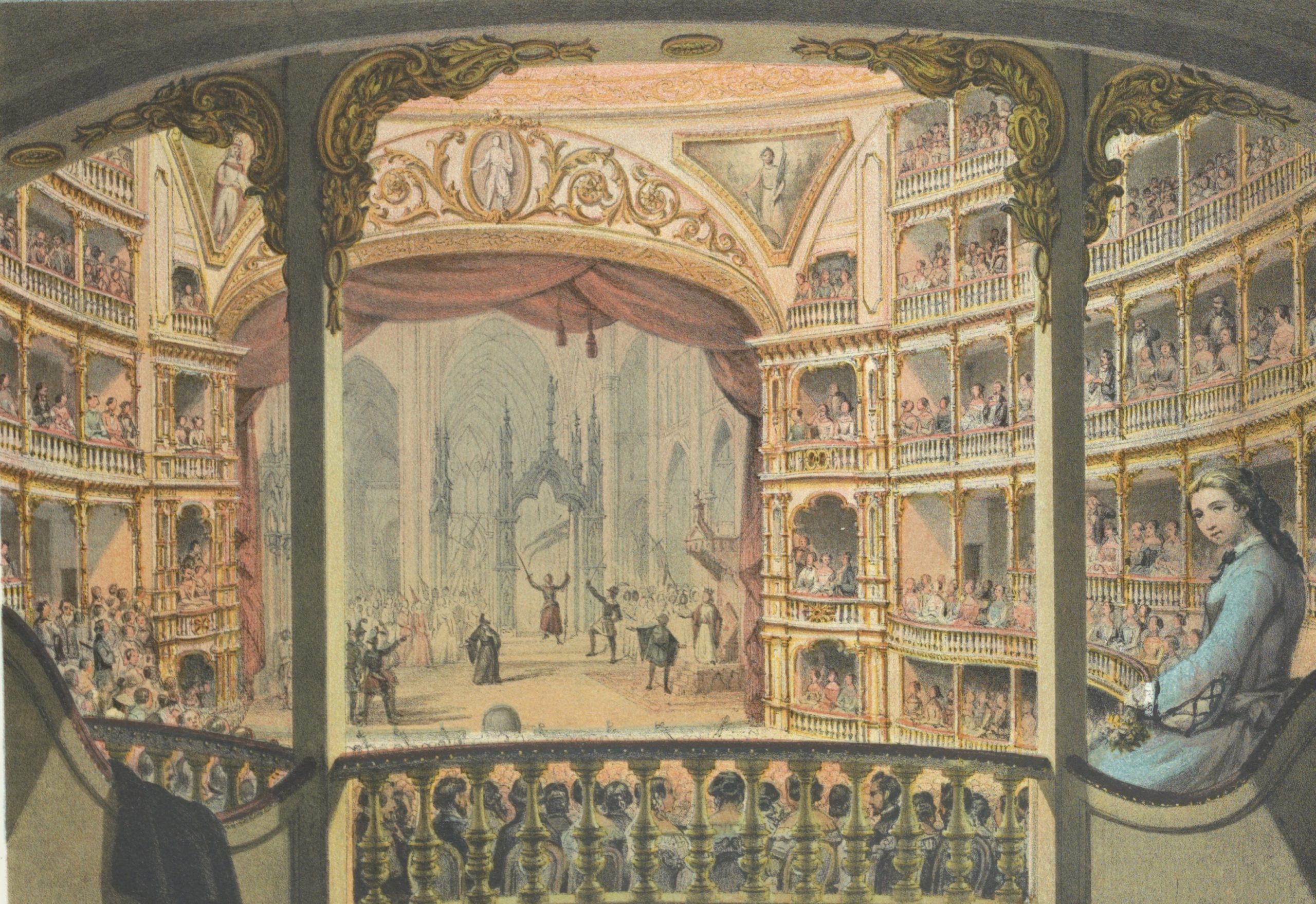

En esos días, nadie faltaba y casi todos iban a hacer lo que no debían. El estreno de una obra o la llegada de una compañía del otro lado del océano obligaban a los más fufurufos a presentarse en el teatro. La mera verdad es que muchos no iban para enterarse de lo que pasaría en el escenario; la obra era lo de menos. El chiste era estar ahí para ver y ser visto. Los grandes sombreros y las peinetas que usaban las señoronas le tapaban la vista a la persona que estaba en el asiento de atrás, pero éste tampoco era un problema digno de ser considerado. Ella tampoco estaba en el teatro para ver a los actores o a los cantantes. Y, como debe de ser, el público más o menos hacía lo que se le pegaba la gana: fumaban como chacuacos, comían de lo lindo, se echaban sus alipuses y platicaban mientras un despistado se desgañitaba con tal de hacerse oír desde el escenario y, en más de una ocasión, el apuntador también gritaba con tal de que el actor pudiera escucharlo. Claro que, algunas veces, lo que ocurría sí llamaba la atención del respetable: una actriz o una cantante que se caía de guapa merecía que los señores se concentraran en sus turgencias y, en más de una ocasión, los asistentes decidían formar parte de la obra. Si el malvado se pasaba de lanza con la damisela de buenos mirares, más de tres lo insultaban y, por supuesto, no faltaba alguno que lo invitara a batirse. Es cierto, las pasiones también se encendían.

+++

¿Quién puede dudarlo? Algunas actrices y cantantes podían levantar a un muerto y eran la causa de chismes de buen calado. A mí no me consta, pero las malas lenguas dicen que el virrey Calleja arrastraba la cobija por una de ellas, y or – ganizó una función para su beneficio. Al finalizar su actuación, el público se levantó a aplaudirle y arrojó monedas de oro y plata al escenario. Valía más que lo hicieran, pues don Félix María podría darles un jalón de greñas por no apoyar a la damisela que lo acompañaba en las noches más frías. Si ella era buenísima en el escenario era otro asunto; lo importante es que no podía ser despreciada. El caso de Calleja no fue el único: desde los tiempos de la colonia, ya era claro que a los políticos les encantan las faranduleras, y cuando el país estaba recién nacido, los escándalos continuaron sin miramientos. Quizá sólo existía una diferencia: los gobiernos —aquí no importa si eran liberales, conservadores, caudilliles o de cualquier otra estirpe— llegaron a la conclusión de que era necesario…

apoyar al teatro y a la ópera …

como una manera de educar a los mexicanos. En algunas ocasiones, apostaron una lana pública para traer compañías europeas; en otras, le echaron la mano a las nacionales y, con ganas de meter orden, también comenzaron a regular los espectáculos. Antonio López de Santa Anna, por ejemplo, publicó un reglamento buenísimo: en él se prohibía meter toros al escenario, y lo mismo se hacía con las peinetas y los peinados que no dejaban ver a la gente; de pilón, mandaba que las obras no se presentaran mutiladas; que se les pagara como Dios manda a los actores, y que el público llegara desarmado. Es más, en aquellos tiempos también comenzaron a darle una manita de gato a los viejos teatros y construyeron algunos nuevos, que estaban chulos de preciosos.

Poco a poco, la gente se convenció de que el chiste de ir al teatro era para ver y no para ser visto, un hecho que se vio fortalecido gracias al Romanticismo, que transformó las obras y las óperas en la mejor educación sentimental a la que podía accederse. Sin embargo, las rarezas no se desterraron de un día para otro. Cuando llegaron los esposos Montplaisir a presentar su espectáculo de ballet, las entradas para verlos se agotaron sin que su precio importara; esto indica que al público no le interesaba la danza, pues el grueso de los asistentes iba para echarse un taco de ojo gracias a las transparencias de los tules de Adèle Montplaisir. A una mujer con unos cha – morros tan interesantes podía perdonársele que bailara de una manera tan extraña.

En el caso de la ópera, las cosas también mejoraron. Para la inmensa mayoría de los habitantes del país, la ópera era todo un reto: los cantantes tenían la extraña costumbre de hacerlo en otros idiomas, y sólo había manera de medio entender lo que decían gracias a los chismes, sus gestos y lo poco que se sabía. Por fortuna, en los años treinta del siglo xix, llegó Filippo Galli, quien terminó por convencer a la audiencia de que no estaba nada mal que las óperas se cantaran en sus idiomas originales. Sus argumentos eran muy sesudos, pero las divas de su compañía —que también estaban de muy buen ver— fueron la carta definitiva para que esto ocurriera. Desgraciadamente, don Filippo terminó metido en problemas; el gobierno se negó a pagarle lo que le debía a su compañía y, de no ser por el público, se habría quedado con una mano por delante y la otra por atrás. Cuando llegó el imperio y lo fuereño causaba furor entre lo más selecto del público, Maximiliano y Carlota…

le metieron hartas ganas a los espectáculos:

José Zorrilla se convirtió en el dramaturgo más aplaudido gracias a su Tenorio; los músicos profesionales ganaron el conservatorio, y los teatros estrenaban a la menor provocación. Sin embargo, el resultado final no fue del todo bueno: las actrices que se ganaron los aplausos de sus majestades —al igual que las que ac – cedieron a presentarse ante los invasores gringos durante la intervención de 1846— se enfrentaron al odio popular y a la revancha que, en el menos serio de los casos, las obligó a cantar “Los cangrejos” o el “Adiós mamá Carlota”, para que les quedara claro ante quienes se habían arrastrado.

En tiempos de don Porfirio —y a pesar de la competencia por el público y el apantalle que desató el cine—, el teatro y la ópera casi se mantuvieron firmes en la preferencia de una parte del público. En los escenarios, los autores mexicanos —como José Rosas Moreno, Juan de Dios Peza o Vicente Riva Palacio— se daban un tú a tú con los dramaturgos fuereños y, en más de una ocasión, les ganaron por mucho en el aplausómetro. Además de esto, los teatros se adecenta – ron hasta donde fue posible, y la gente ya iba a ver las obras que se presentaban. Las costumbres heredadas de la colonia y del siglo xix se batían en retirada, aun – que la manda de ir a ver un Tenorio el Día de Muertos seguía como si nada y, en varios casos, daba pie para entrarle al bacilón con hartas ganas.

Durante las primeras décadas del porfiriato, el público de la capital se lo disputaban varios teatros: el Principal, el Abreu, el María Guerrero, el Hidalgo, el Iturbide y el Merced Morales. A comienzos del siglo xx, uno de ellos —el Nacional— fue derrumbado para dar paso a la calle 5 de Mayo. Y, como a los porfiristas les parecía que este entretenimiento era “civilizador”, el gobierno construyó nuevos recintos para celebrar el centenario de la Independencia. En los escenarios, la competencia era casi feroz: Virginia Fábregas y Esperanza Iris se disputaban al poquísimo público de postín. Ellas, además de actrices, eran importantes empresarias que se convirtieron en dueñas de teatros después de la revolución.

En los escenarios, las actrices levantaban pasiones y no pocos chismes y polémicas. Ellas, sin duda alguna, habían desplazado a los varones en los carteles que anunciaban las obras. Las presentaciones de María Conesa, Celia Montalván, La Patita Soler, Lupe Rivas Cacho —La Pingüica— y otras más eran una garantía de éxito y, como las fotografías ya estaban al alcance de casi todos, no era raro que se vendieran retratos de estas guapuras que, en algunas ocasiones, eran autografiados para mantener la pasión de su dueño. Es más, en más de un caso, las intérpretes se retrataban con muy poca ropa o en traje de rana, aunque sus poses —por lo menos a golpe de vista— distaban mucho de ser pornográficas, pues seguían a pies juntillas los dictados estéticos de los desnudos pictóricos. Y, por si esto no bastara para mantener los escándalos, en algunos teatros se presentaban las impúdicas bailarinas de cancán, las coristas que dejaban muy poco a la imaginación, y las partiquinas, que estaban chulísimas aunque representaran papeles más allá de lo secundario. Todas estas mujeres —absolutamente modernas y precursoras de las bataclanas con poquísima ropa— eran parte de los entretenimientos a los que acudía la gente que sólo quería pasar un buen rato y alegrarse la mirada.

En esos días, para que un compositor mexicano fuera considerado como un músico con todas las de la ley, tenía que haber creado una ópera. Aunque este género aún tenía poco público de a deveras —pues Ignacio Manuel Altamirano estaba completamente convencido de que el respetable era “capaz de interrumpir el Stabat Mater de Pergolesi o de Rossini, para que le cantasen ‘Las habas verdes’ o ‘La guacamaya’”—, la ópera tenía una respetabilidad que estaba más allá de cualquier duda que pudiera tenerse. Así, desde la década de 1870, la presencia de las óperas mexicanas fue casi notoria, aunque en más de un caso les fue bastante mal. El estreno de Guatimotzin, de Aniceto Ortega, se ganó el aplauso de los críticos más nacionalistas, pues —según se decía— sus intérpretes estudiaron los antiguos códices para caracterizar a sus personajes. Ignoro si cantaban bien o mal, si la música estaba buena o era malísima, el caso es que los disfraces eran una maravilla.

Otro autor que destacó en aquellos tiempos fue Melesio Morales, quien sudó la gota gorda para llevar a escena su Gino Corsini. Los cantantes se pusieron sus moños, los ensayos fueron un fracaso bastante notorio y, al final, la ópera se estrenó protagonizada por la mismísima Ángela Peralta, que era considerada como la más chicha en estos menesteres. Don Melesio —a pesar de estos dolores de cabeza— siguió su carrera como compositor y, en 1891, se estrenó su ópera Cleopatra. Aunque seguramente él estaba contentísimo con este hecho, la crítica lo trató bastante mal (por decirlo de una manera políticamente correcta). Según algunos, los escenarios de Cleopatra en nada se parecían al antiguo Egipto, pues sólo recordaban algunos “paisajes de San Ángel y de Cuautla”, mientras que el templo ateniense era casi idéntico al Castillo de Chapultepec. Para colmo de las desgracias, la música tampoco gustó, mientras que la protagonista estaba muy lejos de parecer una heroína de las buenas. Por donde quiera que se le vea, Cleopatra fue un fracaso rotundo y no tardó en abandonar la cartelera.

Algunos años más tarde —a finales de la década de 1890— los compositores de ópera comenzaron a indagar por otros rumbos. Los “francesistas”, encabezados por Ricardo Castro, Gustavo E. Campa y Felipe Villanueva, comenzaron a dominar la escena, justo como sucedió con los estrenos de Atzimba, El rey poeta y Keofar. A ellos no les fue tan mal como a don Melesio con su Cleopatra, aunque es de reconocerse que el público —salvo el día del estreno— nunca llenaba por completo los teatros. “Las habas verdes” y “La guacamaya” seguían teniendo mucho más jalón que las divas que aguantaban la nota con todas sus fuerzas. En 1906 se presentó La leyenda de Rudel, de Ricardo Castro, la última ópera mexicana del porfiriato. El nuevo siglo despuntaba y, cuatro años más tarde, la bola se convertiría en el tema de los corridos. A la mayoría de las personas a quienes les gustaba ver obras cantadas, las ópera les resultaba demasiado indigesta, y la permanente necedad de cantar en otro idioma también los dejaba patidifusos. Eso de aprender italiano, francés o alemán para ir al teatro era demasiado. Por estas razones, ellos iban a ver las zarzuelas, en las que a las actrices y a los actores se les entendía todo lo que decían y, los más amolados, optaron por su propio camino:

ir a los teatros de revista y a las carpas …

que comenzaron a notarse de a deveras hacia 1869, cuando Eduardo González trajo al país las obras de revista que pronto encontraron libretistas y músicos locales. Los triunfos de Manicomio de cuerdas, La cuarta plana y Las dormilonas estaban fuera de discusión; sin embargo, a comienzos del siglo xx, cuando se estrenó Chin Chun Chan, el teatro de revista se convirtió en un éxito indiscutible y, en muy pocos años, también se politizó de a deveras.

Mientras los revolucionarios y los revolucionados se daban de plomazos, en los teatros se presentaban revistas con cómicos pelados, cantantes guapetonas y algunos cuadros que hacían las delicias del público. Casos como El País de la Metralla, la revista que se estrenó tantito después de la Decena Trágica, son una muestra de estos espectáculos. Sin embargo, cuando los generalotes se bajaron de sus caballos y le entraron con ganas a la grilla, las revistas también se sumaron a los bandos. Ejemplos de estas obras no faltan: Para que te portes bien Gil, Las calles de don Plutarco o La resurrección de Lázaro no dejan mucho a la imaginación sobre su contenido. Los libretistas y los actores se deslenguaron de a deveras, hasta que un día, cuando a Maximino Ávila Camacho no le gustó uno de los chistes y ordenó que mataran a golpes a uno de los actores, las cosas cambiaron. Guz Águila, el libretista, se fue a vivir a La Habana y todos le bajaron dos rayitas a los espectáculos: se podía hacer leña del árbol caído, pero meterse con los que estaban en el candelero no era saludable.

A pesar de algunas revistas y cómicos que seguían pasándose de la raya —como Palillo que, según se cuenta, subía al escenario con un amparo en la bolsa para que no lo entambaran—, las cosas no cambiaron gran cosa hasta mediados de los años cincuenta, cuando una nueva moda arribó al país. En aquellos momentos, a nadie le importaba que las nuevas obras hubieran llegado demasiado tarde, pues ellas habían nacido a finales del siglo xix, cuando Florenze Zigfield descubrió la combinación perfecta de “brillo, música, comedia, show y negocios”, y comenzó a presentar las primeras comedias musicales en Broadway, el barrio neoyorkino que reunía “bares, cabarets, shows, vaudevilles, music hall, óperas europeas y comedias”.

Así pues, en México, los musicales adquirieron carta de naturalización gracias a Manolo Fábregas, quien arrancó esta tradición con el estreno de Mi bella dama, en el mismisimo Palacio de Bellas Artes, donde nadie le negó aplausos. El éxito de esta obra —aunado a la construcción de su teatro— pronto dio paso a una serie de estrenos y reestrenos de musicales, en los que —como debe de ser— actuaba don Manolo: El violinista en el tejado, El hombre de la Mancha y otras obras más se presentaron para solaz de la clase media, que ya se soñaba en Broadway. Claro que, conforme pasó el tiempo, Fábregas perdió el monopolio y se enfrentó a nuevos competidores —como Julissa y su hermano— que compraron los derechos y montaron Jesucristo superestrella, Vaselina y otras más, claro, todas con covers y traducciones que en más de una ocasión resultaron involuntariamente cómicos.

Tras estos primeros arranques y éxitos, lo demás fue un proceso de profesionalización e inversión. Los nuevos musicales —como Los miserables o El rey león—no eran poca cosa y, para ser montados, requerían de algo más que los esfuerzos de Fábregas, Julissa y sus seguidores. El musical había cambiado y con él su futuro. +