Entrevista a Verónica Murguía: el coro de la peste

15 de marzo de 2022

No importa que los rostros del horror siempre aparezcan diferentes, la historia se repite sin ser la misma. Sus vestigios nos han acompañado desde hace siglos. A veces creo que Tucídides fue el primero en revelar su presencia, al mostrarnos los muertos que provocó en Atenas y así abrirles camino a las palabras del fin del mundo. Me detengo y pienso en algunas de las huellas que el mal ha dejado en la literatura: el Diario del año de la peste de Defoe, La peste escarlata de London, La peste de Camus, Némesis de Roth, Ensayo sobre la ceguera de Saramago y La cuarentena de Le Clézio serían algunas, y a ellas podrían sumarse muchas otras páginas con mayor o menor popularidad. La existencia de una enfermedad apocalíptica que, además de destruir los cuerpos, tiene la capacidad de corromper las almas es casi omnipresente.

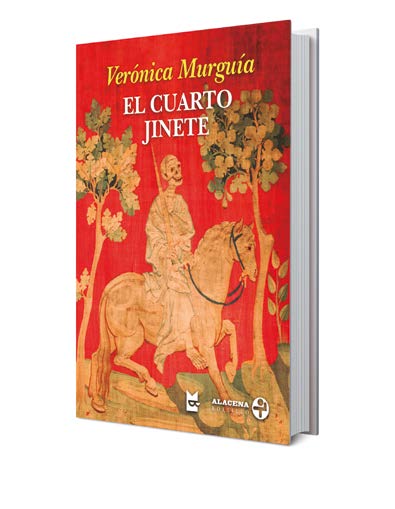

Hace muchos años, la peste que asoló a Europa desde 1348 me cautivó por completo. En esos días, estaba absolutamente convencido de que en esa epidemia se encontraban las causas de la ruptura, del origen del Renacimiento y de la magia y el hermetismo que se trasminaron a la literatura y a la ciencia. Sin embargo, también estaba seguro de que resultaba imposible crear una obra que diera cuenta de ella: en el Decamerón se revela como una causa y una escenografía, y en las obras de Defoe y London se muestra como una mirada que se detiene en asuntos precisos. A pesar de esto, lo imposible se hizo posible gracias a El cuarto jinete.

—Ese año fue el inicio del horror absoluto —me dice Verónica Murguía.

—Y tú lograste lo que me parecía imposible: contar la historia de la peste en una novela, en un réquiem…

—Lo hice imitando a mi maestro, Marcel Schwob. Él escribió un libro diminuto sobre la cruzada de los niños, una aventura medieval de esas que nadie entiende por qué ocurrieron: los niños de lo que hoy son Francia y Alemania decidieron ir a salvar el Santo Sepulcro (que, por cierto, no necesitaba ningún tipo de salvación). Ellos se encaminaron acompañados de unos cuantos adultos y no llegaron a ninguna parte: algunos terminaron esclavizados por los árabes y los europeos. Cuando leí este libro, me hizo pedazos; lloré muchísimo gracias a las voces de esos niños, de los leprosos y del papa, entre muchos otros. Así, al momento de escribir El cuarto jinete tuve que escoger las voces que narrarían la historia; el papa, los grandes militares, los reyes y los poderosos quedaron fuera. Les di la voz a dos reverendos desconocidos que me tomé la libertad de inventar, y ellos se acompañan de personajes que siempre fueron silenciosos.

—Pero también está la cicatricera, un personaje poderosísimo.

—Te tengo que confesar que, en la primera versión de la novela, ella sólo era un rumor entre los niños. Cuando le di a leer la novela a Jazmina Barrera, ella me preguntó por qué las mujeres que aparecían no tenían más brío. Jazmina tenía razón: me adentré en la cicatricera, pues en el siglo xvi se necesitaba como nunca que estuvieran todas las manos puestas sobre los enfermos; los médicos endurecieron las medidas para quienes se dedicaban a curar a la gente. Las mujeres eran muy buenas entablillando, cosiendo y asistiendo los partos, entre muchas otras cosas; hechos que contrastaban con la decisión de la Iglesia de convertir la medicina en una ocupación estrictamente masculina. Por eso decidí darle brío a este personaje y mostrar a las mujeres que se rebelaron contra esa misoginia.

Confieso algo personal: El cuarto jinete me pegó durísimo, no sólo por los conflictos de sus personajes, sino por algo que casi siempre se pasa por alto, la dedicatoria: “Para los médicos, las enfermeras y quienes los ayudan”. Cuando leí este libro sobre la peste, tuve una compañía a lo largo de todas las páginas: mi hijo, que es médico.

—La gente de los hospitales está acostumbrada a enfrentarse a la muerte, pero hechos como la peste o la pandemia actual los rebasan y, en más de una ocasión, los condenan a la derrota —le digo a Verónica.

—Yo tengo una idea especial sobre la medicina. Como todos, he tenido encuentros afortunados y desafortunados con ella. Pero lo verdaderamente importante es que cada porción de la sabiduría de un médico cuesta muchísimo, e históricamente ha costado lo que no podemos imaginar. Su historia es heroica. Piensa en los tiempos en que los médicos no sabían qué eran los fluidos del cuerpo y los debían probar; en los momentos en que tenían que comprar los cadáveres para poder diseccionarlos (aunque también debemos reconocer que no faltaban los entusiastas que le daban un garrotazo a alguien para venderlo). Debemos recordar eso antes de insultar a un médico; tenemos que conocer nuestra historia para mirarnos con más tolerancia. Sólo la ciencia nos va a sacar del brete en el que estamos metidos.

”Aunque no lo creas, yo quise ser médica, pero me di cuenta de que, por talante, era imposible. No se me olvida la vez que dije: “Mamá, mamá, quiero ser doctora». Y ella, que era yucateca, me dijo con todo su dejo: “Ay, Dios, niña, ya te veo el día que tengas un examen de anatomía y te traigan un muertito: te echas a llorar”. Tenía razón; no estoy hecha para eso. Soy lo que soy y no hay de otra más que conformarse. Por eso mismo, después de esta novela, empaco mis cosas y me voy al siglo viii, para estar en una época tranquila y animada.

—Ya estamos; me voy contigo, pero me quedo antes… tengo una plática pendiente con Tomás de Aquino. +

Aquí les dejamos la conversación completa entre José Luis Trueba Lara y Verónica Murguía: