La invención de Frankenstein de Guillermo del Toro. Instrucciones para amar al monstruo bello en los tiempos de Netflix

La Frankenstein (2025), de Guillermo del Toro, la vi en pedazos por culpa de una emergencia laboral, haciendo un involuntario homenaje al principio anatómico de la criatura, siempre ensamblada de fragmentos de cuerpos, historias robadas a la carne y emociones olvidadas durante la resurrección.

La primera parte la vi en una sala de cine y la otra en mi casa, desde el Netflix, pantalla enorme vs pantalla de 50 pulgadas, y mientras miraba aquellos planos preciosistas de este filme no de época, sino de una suerte de steam cyberpunk con tecnología imposible sacada de La invención de Cronos, no podía dejar de preguntarme qué se esconde debajo de esta nueva adaptación al emblemático texto de la escritora inglesa Mary Wollstonecraft Shelley; qué se esconde debajo de ese abrigo roído que cubre a la criatura interpretada por la joven estrella Jacob Elordi, salido del cast de la serie Euphoria de HBO.

La primera barrera con la que me enfrenté al poner “Frankenstein” en el buscador de Twitter fue la avalancha de opiniones de todo tipo. Contrario a la gente que te dice “no me hagas spoiler” y se tapa los ojos, yo las leí todas.

Compleja red de pedazos de pensamientos, sentimientos e impresiones triggereados por esta producción para la popular plataforma N, que además tuvo una breve corrida por las salas del circuito cultural de la ciudad de México, entre las que se encuentran las de Cineteca Nacional y la Filmoteca de la UNAM. De entre todo ese ruido, la idea que se repetía bastante entre los espectadores, era el contraste del filme con la novela Frankenstein o el Moderno Prometeo de 1818; sobre si las licencias poéticas que del Toro se permitió se alejaban o no del molde original. Este habitual malentendido parte de un supuesto principio de pureza y originalidad en donde la gente suele considerar la obra literaria superior a sus adaptaciones, cuando en realidad tanto la novela, como las posteriores adaptaciones al cine pueden ser mejor entendidas como obras separadas, conectadas entre sí pero independientes al mismo tiempo.

La Frankenstein del oscareado realizador de El espinazo del diablo (2001), El laberinto del fauno (2006) y La forma del agua (2017), se aleja estratégicamente del texto literario de Mary Shelley, pero lo que se pierde en fidelidad literaria lo ganamos en emoción cinematográfica. La película es fragmentaria deliberadamente, como el cuerpo de su monstruo, e inicia con la expedición de un barco danés que se adentra en tierras inhóspitas del frío norte, a la usanza de las expediciones del siglo XIX.

En medio de plásticos paisajes congelados, que en realidad es un set de barco construido en un estacionamiento, los marineros se encuentran con un maltrecho Viktor Frankenstein (Oscar Isaac) que les advierte de un peligroso monstruo. A esto sigue la primera aparición de la criatura, una entidad salvaje, como fuerza de la naturaleza, salida de entre los casquetes polares.

Puestos a resguardo, Frankenstein le narra al capitán de la nave (Lars Mikkelsen) su historia. De ahí, la película nos perfila la biografía del científico y los motivos que lo llevarían a buscar desafiar a la muerte a través de sus experimentos. Del Toro se permite recuperar ese efecto Rashomon del libro de Shelley, en el que opone la versión de Viktor, a la narrada por el monstruo, en una espiral de acciones, testimonios y sucesos, donde los motivos del joven creador y de su creación son expuestos hasta ser llevados al punto de no retorno.

Cada apartado del filme inicia con un subtítulo, marcando la primera parte el relato del joven Viktor, al lado de su madre Claire (la camaleónica Mia Goth) y su tormentosa relación con la figura paterna, encarnada por el atronador Charles Dance, a quien del Toro recupera en su papel del padre de Frankenstein que el británico ya había interpretado en la fallida adaptación Viktor Frankenstein, realizada en 2015 por Paul McGuigan.

El filme explora el peso insostenible del nombre Viktor Frankenstein, legado de padre a hijo como una maldición anclada a su significado latino, “el vencedor”, o quizá el colonizador, si se quiere, el conquistador avaricioso que no trata con el respeto merecido el nuevo mundo que acaba de descubrir.

El nombre de Viktor también marca la conexión con el mito de Prometeo; esto complementado con la visión onírica de un terrible ángel que el pequeño Viktor ve entre sueños tras la muerte de su madre, pieza original del artista visual mexicano Rubén Orozco, que recuerda mucho a la estética del fauno o de la muerte que aparece en Hellboy 2. Golden Army (2008). En la primera aparición del monstruo, la silueta del ángel y la de Elordi se sobreponen por un instante en una escena clave del filme. El ángel oscuro de del Toro y la fisonomía de la criatura nos evocan un atisbo de esa perfección renacentista del Hombre de Vitruvio de Leonardo Da Vinci que se cuela entre la estética gótica romántica del filme. Otros elementos de la película que me parecen renacentistas, son la efigie de la Gorgona y los círculos perfectos, como el del ventanal de la torre en la que Viktor logra infundir “la chispa de la vida” al monstruo.

El tema del padre también se conecta con la monstruosidad que reside dentro de cada hombre, pues si en Borges un hombre es todos los hombres, en del Toro un monstruo que sufre es todos los monstruos y, acaso, todas las personas y seres sensibles. El sufrimiento inicial se detona con la muerte, en labor de parto, de la madre de Viktor, quien da su último aliento bajo la supervisión del padre de Viktor, el barón Frankenstein. Es ahí cuando el protagonista se obsesiona con la idea de superar a su padre como médico y conquistar a la muerte de una vez por todas. A este torrente de emociones descontroladas, se opone la tranquila y plácida infancia que vive el hermano menor, William quien no parece resentir la pérdida de la madre y mimado por el padre en sus últimos años. Aunque al final es arrastrado y destruido por las decisiones de Viktor.

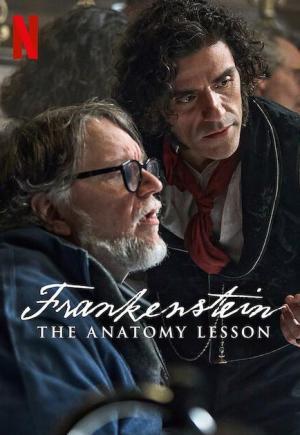

En el documental de Netflix, Frankenstein. Una lección de anatomía (2025), del Toro cuenta que si hubiera hecho Frankenstein años atrás, la cinta hubiera sido un diálogo entre él y su padre, pero que esta versión se convirtió en un diálogo entre él y su padre, a la vez que entre él y sus hijos. Un cruce intergeneracional tal y como el que se plasma en su película, primero con la relación entre el barón y el niño Viktor (Christian Convery), posteriormente entre Viktor y el monstruo. Guillermo resume esto en voz de Oscar Isaac: “Todo era nuevo para él, el calor, el frío, la luz y la oscuridad. Y yo estaba ahí para moldearlo. Jamás consideré qué seguiría después de crearlo.”

Una relación que nace de la irresponsabilidad del creador y que nos lleva de la fascinación, al hartazgo, al odio y el desprecio absoluto, para finalmente ascender a una suerte de redención, en la figura del amor que para la criatura empieza con el anciano ciego del bosque y cierra con la etérea Elizabeth Harlander (Mia Goth).

El proceso para dar vida al monstruo, es algo que hemos visto muchas veces llevado a la pantalla, principalmente en las cintas de James Whale de 1931 (en donde aparece el inconfundible Boris Karloff) y la de Kenneth Branagh, titulada Mary Shelley’s Frankenstein (1994), en donde Robert De Niro cobraría vida gracias a un extraño tanque lleno de líquidos y electricidad. Y aunque en la cinta de del Toro se extraña ese legendario “It’s alive, alive!!!...” de la versión de 1931, sobresale la emotivo actuación de Elordi como un monstruo cuya inocencia no se corrompe a pesar de la maldad del mundo. Debajo de su raído abrigo, que es también el abrigo de Jared Nomak de Blade II (2002) o de The Master en la serie televisiva The Strain (2014-2017), encontramos a un monstruo que recita versos del Ozymandias de Shelley, que busca la amistad de un anciano ciego en el bosque o que es capaz de amar a Elizabeth sin buscar lastimarla.

La película juega todo el tiempo con lo anatómico del monstruo, poniendo en el centro de su reanimación las Tablas Evelyn, a la que se suma una quinta sobre el sistema linfático, elemento crucial en la resurrección de esta versión de la criatura, pues para del Toro allí radica la clave para la inmortalidad.

En el imaginario de del Toro, el cuerpo es entendido como una obra maestra construida a partir de cuerpos de ahorcados y soldados del frente, mientras que el cerebro ofrecido es foco de infección: el cerebro infectado de sífilis de su mecenas, el magnate Henrich Harlander (el genial Christoph Waltz) que Viktor rechaza categóricamente a pesar de los ruegos y del trato entre ellos. Este instante de certeza marca el destino del monstruo: su creador decide no ponerle a su hombre nuevo el cerebro de un capitalista enfermo de sífilis.

Como la madre de Frankenstein, Mia se impone ante la cámara de Dan Laustsen con el rojo de su vestido, que representa la infancia de colores vívidos, la comida sanguinolenta que la obliga a comer el barón o el parto al que su personaje no sobrevive; como Elizabeth Harlander su color se torna en el verde esmeralda de los insectos que estudia o de la esperanza que atisba el Frankenstein adulto joven en ella. Su personaje representa a la mujer inteligente, sensible, rebelde y culta, quizá cercana a lo que se sabe que fue la misma Shelley, hija de la feminista Mary Wollstonecraft. Con su amor y su sacrificio final, Elizabeth libera al cuerpo padeciente y lleno de heridas del monstruo del odio hacia su creador, a la vez que le ayuda a romper el ciclo de crueldad de la dinastía Frankenstein y a buscar su propio camino.

Se consuma nuevamente la aclamada estética del monstruo bello que Guillermo del Toro ha expuesto en El laberinto del fauno, La forma del agua o la saga Hellboy: “Amar a un ser que es imperfecto, y amarlo por esas imperfecciones.” Amar al bello monstruo cinematográfico a pesar de que la película fuera elaborada para una plataforma maquiladora de consumo masivo que desde su génesis es contraria a los procesos artesanales del cine de autor que amamos.