Mi vida en perros

Por Liliana Blum

Happiness is a warm puppy.

Charles Schulz

La fotógrafa Libby Hall, en su libro A measure of dogs (Blurb, 2019), propone que la vida puede medirse en perros. La mía puede contarse así, justamente, desde Pandy, el cocker blanco y negro, pasando por Pandy 2 (cocker café con blanco), Odilón (cocker miel), Güicho (cocker café, regalo de mi padre), Mei Margarita Beaglestein (beagle regalo de mi exsuegro), Hachito Candanga (cruza de beagle y basset, rescatado de vecinos que no la querían), Dulce Canela Casiopea de las Patas Ligeras (criolla, rescatada a punto de morir de inanición), María de las Habichuelas (criolla, rescatada a punto de ser atropellada cerca de las vías del tren), Señor Piquito Estropajo (mitad duende, mitad perro, rescatado en una avenida a punto de ser atropellada también), Fauda Bureka de los Dátiles (criolla, rescatada vagando en los huesos en un estacionamiento), Peppernickel Golondrina (criolla, rescatada de la calle también), y hasta los hermanitos Totonel Capone Napolitano y Tutuna Targaryen (rescatados de ser comidos por una manada de perros salvajes). En todos estos años-perro he pasado de los perros de raza, comprados o regalados, a los criollos rescatados de la calle.

Ahora vivo con cinco perros excallejeros que son el compromiso más grande después de mis hijos, y que se llevan mucho de mi tiempo, de mi dinero, de la libertad de viajar y de mi energía, pero no me arrepiento ni por un segundo. Las cosas que valen la pena en la vida precisan de sacrificio: no puede ser de otra manera. Si amamos a alguien, sus necesidades vendrán antes que las nuestras. En ese sentido, nadie como los perros para enseñarnos a amar de manera pura y libre de egoísmos; nos sobran las historias de perros que dan su vida por defender a sus humanos, de perros que esperan toda su vida por el regreso de su humano que ha muerto. El perro es el único ser en el planeta que te amará más de lo que se ama a sí mismo. ¿Cómo no amarlos? Ellos nos aman y los científicos lo han comprobado: resonancias magnéticas indican que los perros adoran escuchar a sus amos hablarles como si fueran bebés, y sus cerebros detonan una descarga de dopamina.

Yo sé que no se puede ni se debe generalizar, pero, en mi experiencia, una persona que maltrata animales suele ser profundamente maligna, y una que odia a los perros sólo por existir rara vez es un buen ser humano. No entraré en la controversia sobre qué son mejores, si los perros o los gatos, ni tampoco trataré de convencer a quienes tienen una aversión o indiferencia por ellos de que están equivocados. Al igual que con la lectura, no hay manera de persuadir a quien no le gustan los libros de que se están perdiendo de una de las mejores cosas de la humanidad. El que sabe, sabe, y quien no es más bien digno de compasión. Supongo que no todo mundo puede apreciar el amor de un perro; quizás tiene que ver con una sensibilidad con la que se nace, una disposición a amar, o bien, con experiencias tempranas y positivas.

El primer perro que recuerdo es el que tuve a los tres años: se llamaba Pandy, y era un cocker blanco con negro que una amiga de mi madre ya no quería por las razones que fueran. Mi corazón se prendó para siempre de los perros de una manera que ahora entiendo un poco mejor, pero que en ese tiempo sólo podía percibir a través de los sentidos: aquellos ojitos oscuros que me miraban llenos de devoción, el entusiasmo de una cola agitándose como si yo fuera lo mejor del mundo, el aire tibio de esa naricita cerca de mí, la suavidad del pelaje, el amor silencioso que se da sólo por la proximidad. Los perros nunca me han mordido, sólo los humanos, dijo alguna vez Marilyn Monroe. Efectivamente, no hay amigo más leal, puro o sincero que un perro, y no creo que yo hubiera podido pasar por mi niñez y adolescencia, que fueron bastante difíciles, sin la compañía de mis peluditos.

Cuando se es niño no se entienden muchas cosas. A esa edad yo no sabía de razas de perro, de precios, de nada. Con el tiempo me fui dando cuenta de que existían perritos sin dueño que sufrían mucho: los de la calle, esos que evadían a los carros, pero no siempre; los que reaccionaban al gesto de la gente que amenazaba con tirarle piedras, que aunque fueran imaginarias hablaban de golpes previos y reales; los famélicos, puros huesos y piel, plagados de pulgas y sarna, que buscaban comida en la basura, o avanzaban con la lengua de fuera por la sed. Presenciar aquello me afectaba con un dolor difícil de definir entonces, pero tampoco sabía cómo hacer algo por ellos. Por suerte, la vida se encargó de enseñarme un poco, cuando me encontré con Dulce Canela Casiopea de las Patas Ligeras en Tequisquiapan, apenas moviéndose por la inanición, sobre una tortilla seca y en los huesos. Mi hija, la que ahora está por graduarse de veterinaria, me pidió que la adoptáramos. Canelita fue nuestro primer rescate y la perrita que más he querido en mi vida.

Desde entonces, he ayudado varios perros callejeros, no sólo los que se han quedado conmigo, sino otros tantos a los que he logrado esterilizar y dar en adopción. Por supuesto que esto no es algo que se deba decidir a la ligera, porque tener en casa un perro adoptado no resulta fácil: adoptar es un acto de amor que implica mucha paciencia y esfuerzo. En repetidas ocasiones se trata de animalitos que cargan con traumas por todo el maltrato y la difícil vida que les ha tocado; por lo mismo, recibirlos en casa es también algo enriquecedor para el alma, porque nos pone a prueba en muchos ámbitos, pero las recompensas son inconmensurables también. Hoy por hoy se me complica aceptar que haya quien decida comprar perros de raza cuando hay tantos animales sufriendo en las calles y en busca de un hogar. Los rescatistas y los albergues hacen una gran labor, pero sus capacidades serán siempre limitadas y la lucha por hacerse de recursos para la manutención de los animales es como la piedra de Sísifo. La perrera municipal y la policía ambiental, por otro lado, suelen ser campos de exterminio en los que muchas veces y de manera inhumana se termina con la vida de los perros y gatos. Decía Emmanuel Kant que podemos juzgar el corazón de un ser humano por la forma en la que trata a los animales, y pienso que como sociedad también podemos ser definidos por el mismo rasero. El nivel de educación, civilidad y avance de cualquier cultura se podría medir por la forma de tratar a sus animales.

Está por demás decir que en México estamos muy atrasados en ese rubro (más en la práctica que en las leyes) y en tantos otros, que no vienen al caso aquí. Por lo mismo, no podemos esperar a que sean otros quienes resuelvan “el problema” y limitarnos a mirar a otro lado, que siempre es lo más fácil. Yo invito a mis lectores a que se acerquen a colaborar con los rescatistas de su ciudad, ya sea involucrándose de manera activa, o bien, donando alimento, medicinas, dinero, transporte, albergue temporal. Cada ayuda, por pequeña que sea, contribuye a aliviar el sufrimiento de una vida inocente. Recordemos que quien salva una vida, salva el mundo entero, y si podemos darle espacio en nuestro corazón y en nuestro hogar a un lomito de la calle, qué mejor. No por nada el creador de Snoopy decía que la felicidad es un cachorrito tibio.+

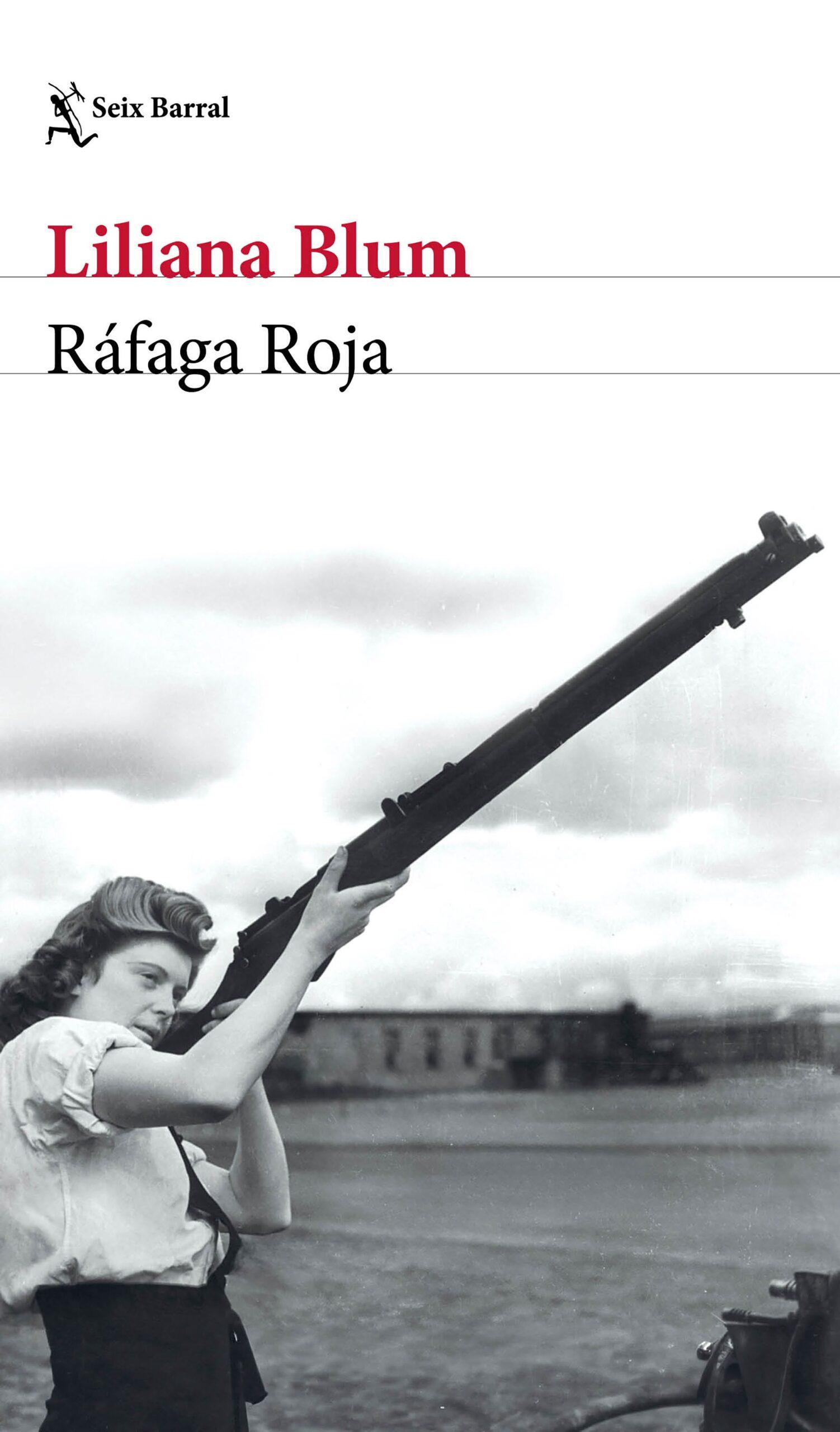

Liliana Blum (1974), escritora mexicana, autora de Ráfaga roja (Seix Barral, 2025), El monstruo pentápodo (Tusquets, 2016) y Cara de liebre (Seix Barral 2020), entre otros libros. Sus cinco perritos son de sus mayores compañías y alegrías, cómplices cotidianos mientras ella escribe y vive sus historias.