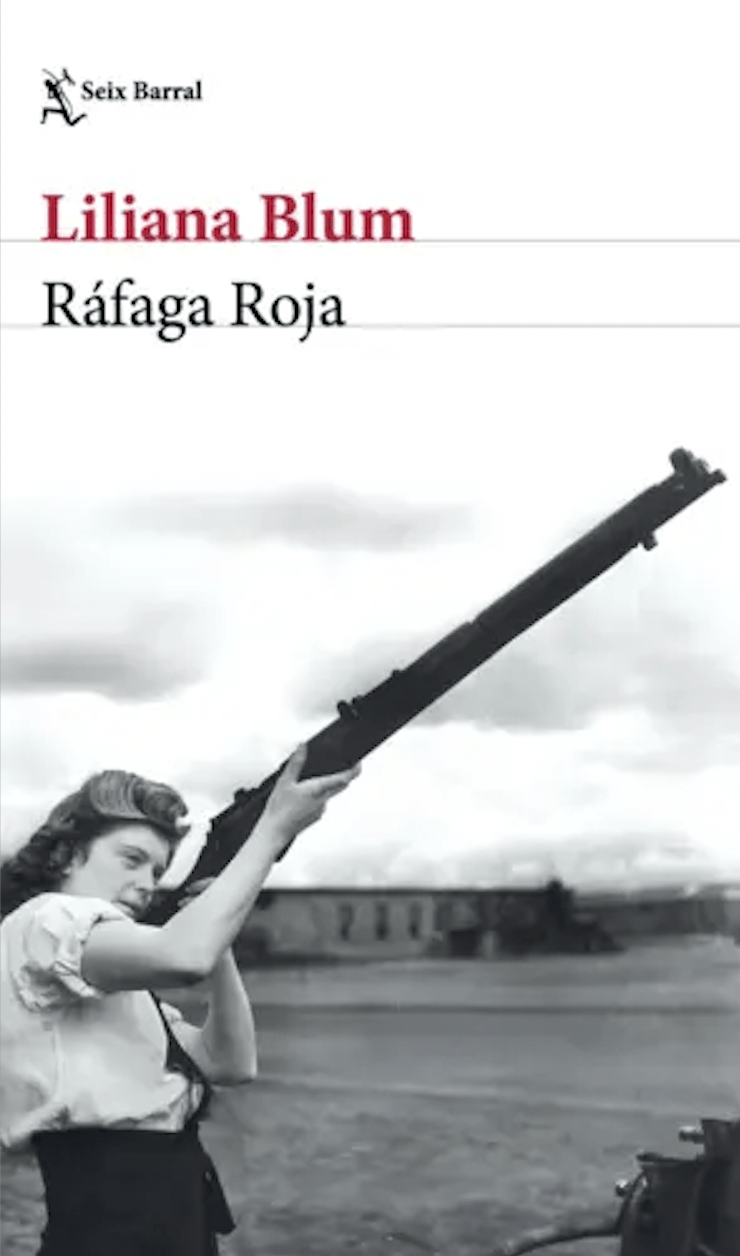

El hambre como forma de memoria: conversar con Liliana Blum sobre Ráfaga roja

Por Alejandra Gotóo

Hay libros que no se leen: se atraviesan. Ráfaga roja (Seix Barral, 2025), la más reciente novela de Liliana Blum, pertenece a esa estirpe incómoda y necesaria. No porque narre la Segunda Guerra Mundial, un tema sobre el que muchas veces creemos saberlo todo, sino porque decide contarla desde un ángulo que rara vez se sostiene sin caer en la épica o en la pedagogía histórica. La novela se centra en el cuerpo joven, femenino y hambriento de Hannie Schaft, una estudiante holandesa que, con apenas veinte años, se integró a la resistencia contra la ocupación nazi.

Conversar con Blum es, desde el inicio, una experiencia de densidad emocional. Su escritura no busca consuelo fácil ni moralejas cerradas. En Ráfaga roja, esa apuesta se radicaliza: la guerra no aparece como telón de fondo, sino como una maquinaria que deshace el cuerpo, el lenguaje y las certezas morales. Y, sin embargo, lo que más perturba no es la violencia explícita, las torturas e interrogatorios que sufre Hannie, sino el hambre constante y totalitaria.

Cada capítulo de la novela lleva el nombre de un alimento. No hay banquetes ni nostalgia gastronómica: hay raciones mínimas, comida de procedencia dudosa, texturas que provocan rechazo. En uno de los momentos más inquietantes, Hannie teme que la carne que consume sea humana. El hambre no es sólo una condición material: es una estructura narrativa, una forma de medir el tiempo y de comprender el mundo.

Blum me cuenta que esta decisión no fue sólo simbólica, sino profundamente práctica y corporal. Durante el último invierno de la ocupación alemana en los Países Bajos, miles de personas murieron por inanición. No había combustible, no había alimentos, no había forma de calentarse. “La comida era asquerosa —dice—, pero era lo único que había. Y eso tenía que estar en el libro”. La comida, entonces, funciona como una marca de época, pero también como una brújula íntima: los capítulos se constituyen ahí donde el cuerpo recuerda que sigue vivo.

Hay otra razón, confiesa, más personal. Blum tiene una relación intensa con la alimentación como gesto de cuidado: alimentar animales, llevar comida en la bolsa, asociar la imposibilidad de comer con el dolor extremo. Esa compulsión —nombra así su propia pulsión— se filtra en su escritura desde hace años. En Ráfaga roja, sin embargo, alcanza una claridad brutal: comer es sobrevivir; no comer es desaparecer.

La novela está escrita desde una intimidad casi confesional. Hannie narra en primera persona, desde un espacio límite: una celda nazi, completamente oscura, donde el tiempo deja de existir y la tortura busca arrancarle información sobre la resistencia. Blum revela que esta elección fue fruto de una reescritura radical. La primera versión, escrita en tercera persona, era más larga, más ordenada, más “histórica”. También, confiesa sin rodeos, era un tanto aburrida.

“No quería escribir un libro de historia. No me gustaba leer historia en la escuela, y sentí que eso era lo que estaba haciendo”. El giro ocurrió cuando decidió narrar desde el encierro, desde el final anunciado. Porque Hannie Schaft es un personaje histórico y eso implica una certeza devastadora: si se convirtió en símbolo, es porque murió. Desde esa prisión, Hannie habla con su hermana muerta para conservar la cordura. El lector escucha esa conversación como quien espía en un restaurante una charla ajena, íntima, no destinada a ser oída. Y ahí se despliega toda una vida.

La presencia de otras mujeres en la resistencia, entre ellas las hermanas Truus y Freddie Oversteegen, aparece en la novela como una constelación secundaria. Blum decidió concentrarse en Hannie no por desconocimiento del resto, sino por una apuesta narrativa clara: profundizar psicológicamente en un solo personaje. “Si intentaba construir tres protagonistas con la misma densidad, el libro se rompía”, dice. Las otras están ahí, actúan, acompañan, pero la cámara permanece fija en Hannie.

Esa decisión refuerza uno de los gestos más potentes de Ráfaga roja: la representación de la mujer combatiente no como víctima pasiva, sino como agente moral. Hannie sufre violencia, hambre, tortura, miedo, pero nunca se asume como víctima. Hay en ella una forma de poder incómodo: los nazis la necesitan viva para obtener información. Ese saber, esa negativa a hablar, le otorga una fuerza precaria, pero real.

La frontera ética de la novela es quizá su zona más compleja. Hannie sabe que matar está mal. Sabe, también, que no hacer nada equivale a permitir el horror. Blum no suaviza esa tensión: la deja arder. Hannie piensa en los hombres a los que ejecuta como esposos, como padres, como trabajadores que “sólo hacen su trabajo”. La guerra no ofrece salidas limpias, y Ráfaga roja se rehúsa a simplificar esa zona gris.

Es imposible no leer la novela desde el presente. Mientras conversamos, Blum subraya que tendemos a pensar lo histórico como algo superado, cuando en realidad los discursos de odio y la violencia estructural siguen operando bajo otras formas. “La lógica es la misma: alguien decide que tiene derecho sobre el cuerpo de otro, sobre un territorio, sobre una vida”. En ese sentido, Hannie Schaft no es sólo un personaje del pasado, sino preguntas abiertas para los lectores contemporáneos: ¿qué estaríamos dispuestos a hacer en un momento de crisis?, ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad moral cuando el mundo se desmorona?

Hay un momento de la conversación que se queda conmigo. Blum habla del final de la novela, de la escena que ya no puede ser narrada por Hannie porque es su muerte. Habla también de su propia hija, que tiene la misma edad que Hannie cuando fue asesinada. La escritura de Ráfaga roja se cruza, ahí, con la maternidad. No como un dato biográfico, sino como una herida abierta.

“Pensaba todo el tiempo en su madre. En no saber dónde estaba su hija, si estaba viva, si la estaban torturando”. Esa identificación no la abandona. La maternidad, en este libro, se convierte en una lente ética: Blum ve a su hija en Hannie, y a Hannie en todas las hijas. Quizá por eso la novela duele de una manera distinta. No es sólo la historia de una joven que resistió, sino la historia de lo que una madre pierde cuando el horror se impone. Una madre que, mientras leemos esto, sigue buscando a una hija. Una de las tantas que hoy faltan en este país.

Alejandra Gotóo (@akemigotoo) escribe a partir de lo que casi se pierde: una frase mal dicha, una incomodidad mínima, un afecto que no supo dónde quedarse. Le interesa mirar de reojo, escuchar más de lo que habla y narrar desde ese punto donde lo íntimo se vuelve extraño. Cree que las historias no siempre ocurren en el centro, sino en los bordes —y ahí es donde se siente más cómoda.