Revolucionar las letras… o algo así

26 de noviembre de 2020

En el corazón de todo escritor o escritora existe un espacio recóndito donde habita un deseo inconfesable: escribir una obra maestra. Íntimamente, aunque la humildad -o al menos su apariencia- lo desaconseje, escribir un libro trascendental, único, que atraiga el entusiasmo de los lectores y los halagos de la prensa, es una buena motivación para salvar las dificultades inherentes de la escritura. En secreto, el Nobel es una empresa abordable, casi inevitable. Colar el propio nombre al altar de los “consagrados” es una ambición tan apetitosa como ridícula. Pero, aun así, es constante.

Nadie lo admitirá abiertamente, aunque, a trasmano, haya casos en que dicha ambición desvele las mentes afiebradas del escritor de marras. Imaginemos la mordiente sensación del ridículo al afirmar, sin fisuras en la voz, que se escribió “una obra maestra”. Sería como aquel estudiante de primer ingreso en Ciencia Política que, durante la inevitable sesión de presentación, dijo con el rostro iluminado de solemnidad: “Yo me metí a la carrera porque quiero ser presidente de México”. ¡Vaya plomo!

Sin embargo, las obras maestras están ahí. Indiferentes y lejanas, satisfechas de su trascendencia, seguras en su pedestal.

¿Qué es una obra maestra?

Al margen del azaroso debate del canon y el polvoso olor que despide el concepto, una “obra maestra” -el término tiene un cierto aliento decimonónico y una evidente grandilocuencia- posee un rostro inconfundible. Cada uno de esos libros únicos representó, en algún momento de su propia historia -porque, claro, cada uno de ellos hace su propia historia-, un viraje significativo en el rumbo de las letras. Una disyuntiva siempre inesperada, pero que se gestaba secretamente al amparo de otras obras igualmente

singulares, con las que rompe para crear algo más, quizá mejor, pero sin duda diferente. Así advirtió Octavio Paz la singularidad del proceso: “la tradición se preserva gracias a la ruptura: los cambios son continuidad”

¿Cómo se escribe una obra así?, ¿cómo se pergeña?, ¿se sospecha que lo será una vez parida o cuando se muestren sus primeros destellos con sorpresa e incredulidad? Me declaro incompetente para imaginar los pensamientos que cruzaron la mente de quienes,

efectivamente, parieron una obra de este tipo, disruptiva y relevante. Imagino una escena absurda: a mitad de una comida, un escritor se levanta: “con su permiso, regreso al estudio: estoy revolucionando las letras con una obra maestra”. El diálogo me sigue pareciendo improbable, pero aún peor: malo.

Así que aquí están. Hombres y mujeres de carne y hueso que, en efecto, una vez terminado su trabajo, partieron a la editorial con un manuscrito bajo el brazo y cambiaron la sensibilidad de una época, fueron alabados por sus contemporáneos o se aseguraron de que su nombre trascendiera su propia vida. Todo en una sola maniobra.

Obras que van y vienen

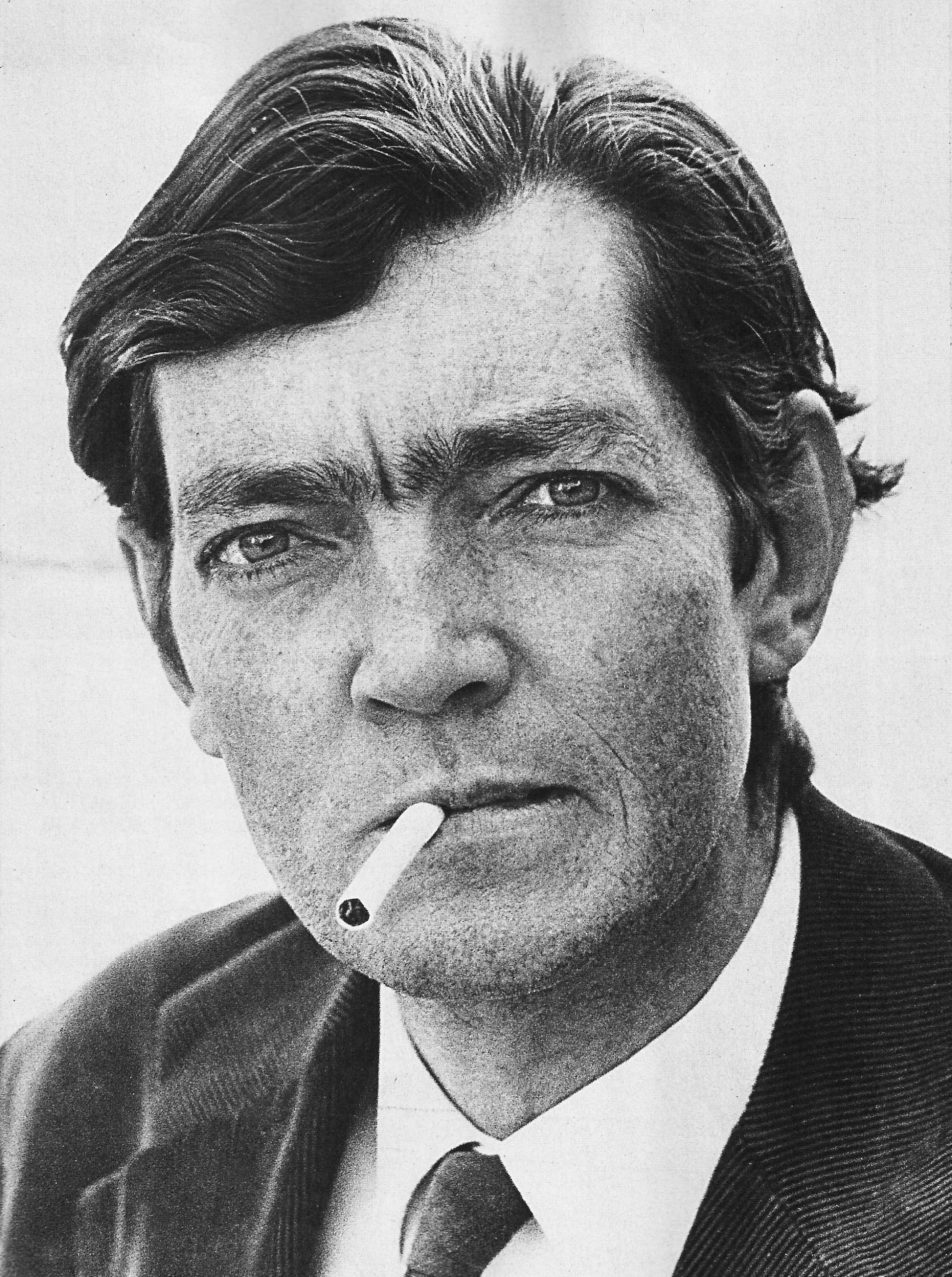

Cuando Julio Cortázar intuyó que Rayuela estaba terminada -en el caso de que un libro así pueda terminarse del todo-, ¿sabría lo que iba a ocurrir? Esa novela escurre ambición y un espíritu militante por dinamitar las hasta entonces bien establecidas “reglas” del género. Pero, como si no hubiera sido suficiente, la apuesta por trastornar la materia misma con la que estaba hecha, ¡el lenguaje!, también pasaría por el tamiz de la disrupción.

El célebre capítulo 68 – “Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sustalos exasperantes”- es una temeridad, un riesgoso ejercicio estético. Cortázar no fue el único que hizo del lenguaje un terreno de experimentación, pero quizá sí uno de los pocos en anticipar el altísimo costo de hacerlo.

El capítulo 68 no va más allá de las 20 líneas, de haber escrito la novela entera en los límites de ese descubrimiento lingüístico, el destino de Rayuela habría sido, quizás, muy distinto.

La tentación por subvertir el lenguaje, declaración límite de la disrupción, ha acompañado otras obras de suerte irregular. Lo dicho: al menos para la letra escrita, los límites se ciernen sobre la inteligibilidad y la coherencia.

Revertir desde lo cotidiano

En las antípodas de la reelaboración del lenguaje se encuentran quienes, desde lo cotidiano, descubrieron en la literatura territorios inesperados. Svetlana Aleksiévich lleva sobre sí el distintivo de la ambigüedad: ¿literatura o periodismo? Los testimonios recopilados por la escritora tienen ese raro aspecto de lo real, más opacos pero más intensos que los de la pura ficción. Quizá porque sabemos que alguien como nosotros, en algún lugar, en algún tiempo, vivió lo que ella narra; alguien como nosotros, si no es que nosotros mismos, pudimos vivir algo así. Historias breves que se cierran sobre sí mismas y que, vistas en conjunto, terminan por tejer una novela a golpe de retazos. La rusa reivindica el papel de la escritura y del escritor como aduana de registro de las diferentes tensiones que se perciben en el entorno. También es un testimonio de humildad; las palabras de Aleksiévich son las de los demás, pero son sus ojos y oídos los que marcan el ritmo, los compases y los silencios de esas voces.

Aventuras como éstas, como la de Cortázar o Aleksiévich, tan naturales a su carácter, no hacen más que desalentar la de por sí escueta producción de libros relevantes -aunque se tenga registro de algún despropósito que se haya propuesto igualarlos−.

Ya no digamos disruptores. Estas obras y otras tantas, figuran como recordatorios de nuestro diminuto tamaño. Libros, frases, palabras que abrieron camino en la incansable búsqueda de la creatividad humana para abordar lo inabordable. O algo así. +